【イザベル・ユペールさん『不思議の国のシドニ』インタビュー】「日本には不思議なことも受け入れられる土壌がある」

-

折田千鶴子

2024.12.12

フランス人監督が日本で撮った軽やかな再生物語

ジャン=リュック・ゴダールはじめ、名だたる伝説的な監督の作品や、後世に残る名作に多数出演して来たイザベル・ユペールさん。記憶がまだ新しいところだと、ハリウッド女優が軒並み断った問題作『エル ELLE』(16)に主演し、米アカデミー賞主演女優賞にノミネートされたり。かと思えば、韓国の人気監督ホン・サンスの作品に度々登場するなど、世界をまたにかけて意欲的な活躍を続けています。

今なお全盛期のごとく輝き続けるユペールさんが、新作とともに来日しました。主演作『不思議の国のシドニ』は、なんと日本が舞台の、ちょっと不思議な物語。共演に伊原剛志さん、ドイツ出身のアウグスト・ディールさん。そして監督は、フランス人のエリーズ・ジラールさん。不思議の国・ニッポンにやって来たシドニ(ユペールさん)は、果たしてどんな体験をするのでしょう?

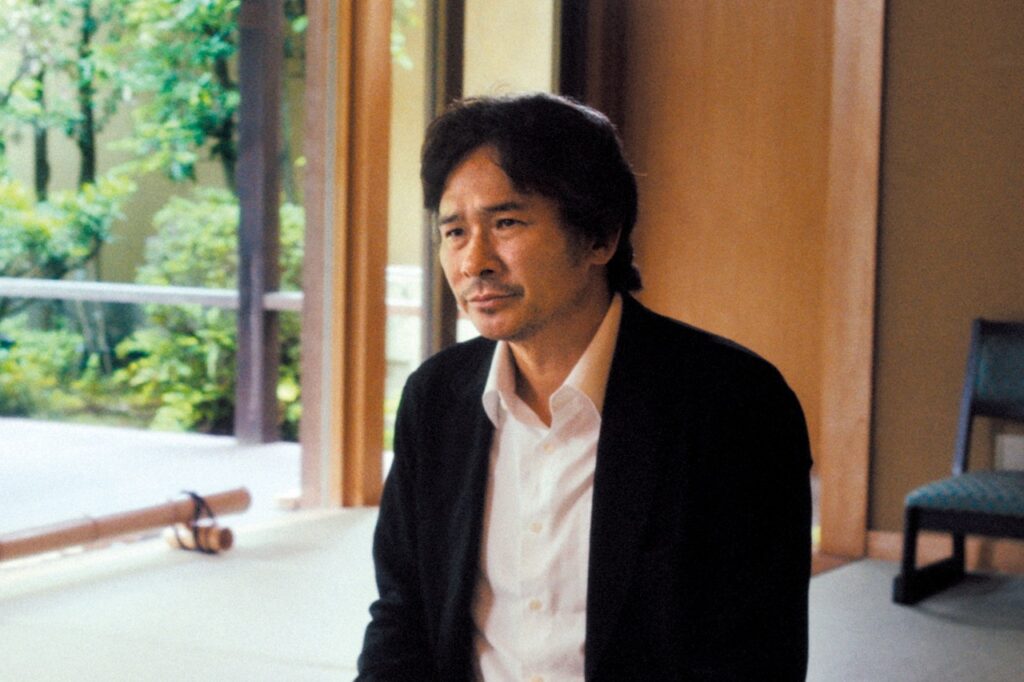

イザベル・ユペール

1953年、パリ生まれ。『夏の日のフォスティーヌ』(71)で映画デビュー。クロード・シャブロルの『ヴィオレット・ノジエール』(78)、ミヒャエル・ハネケの『ピアニスト』(01)で、カンヌ国際映画祭女優賞を受賞。ポール・ヴァーホーヴェンの『エル ELLE』(16)でアカデミー賞主演女優賞にノミネート。主な出演作に、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手に逃げろ/人生』(79)、ミア・ハンセン=ラヴの『未来よ こんにちは』(16)、ホン・サンスの『クレアのカメラ』(17)、フランソワ・オゾンの『私がやりました』(23)ほか多数。

色んな国の監督作に意欲的に出演されている印象がありますが、本作は日本を舞台にしながらも、フランス人監督の作品です。本作を日本人監督ではなく、フランス人のエリール・ジラール監督が撮ったというのは、重要なポイントですよね。

もちろんです。本作の成り立ちとして、日本で展開する物語をフランスの監督が撮ったというのは、とても重要です。フランス人だからこそ見える「日本の姿」があると彼女は思っていましたが、私自身もそう思いました。監督が投影した「シドニ」という人物を私が体現したわけですが、シドニが日本で体験することは、私自身の体験とも重なっているわけです。

この物語をパリ郊外で撮影するという話だったら、(出演を)少し考えたかもしれないな、と思います。やっぱり撮影を通して日本の色んな場所を旅行出来ることは、私にとってとても魅力的でしたし、大きなポイントでした。本当に色んな街や田舎、日本の海も見て、船にも電車にも乗ったり、盛りだくさんでとっても楽しい撮影でした。

『不思議の国のシドニ』ってこんな映画

© 2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA

フランス人作家のシドニ(イザベル・ユペール)は、見知らぬ国を訪れることに不安を感じながら、日本の出版社からの招聘を受けることに。未知の国に降り立ったシドニは、寡黙な編集者・溝口(伊原剛志)に迎えられる。無口だが親切過ぎるくらいの彼の挙動に戸惑いながら、シドニは著書についての取材に応えていく。桜の京都、奈良、直島へと溝口に案内されて日本各地を回るシドニの前に、亡くなった夫アントワーヌの幽霊が現れて――。

大切な人を亡くした喪失感から、どう抜け出し再生していくかというテーマは、別段目新しくはないのに、本作はとても新鮮に感じました。本作独特のユーモラスな語り口が、きっとそうさせたのかな、と思いました。

まさにその通りです。どこかユーモラスであるのが、平凡になりがちなストーリーにオリジナルなテイストを与えたと思います。この場合の「ユーモラス」とは、決して陽気なものではありません。でも、どこかに面白みやコミカルさが漂っている。あるいは、バーレスク的(カリカチュアしている/戯画的な)であったりもします。そういうテイストが常に流れているので、シドニと溝口の関係、さらに幽霊の出現までもが、とてもユニークな味わいになるんです。もっとセンチメンタルを強めて描くことも出来たでしょうし、シリアスに描き得たかもしれない。でも、そうではないのが本作のユニークな持ち味です。 例えば幽霊の出現の仕方にしろ、あるいはシドニと溝口の間に愛が芽生えていく過程にしろ、常にクスッと笑ってしまうようなチャーミングさがありますよね。それこそが、監督のエリーズ・ジラールの手腕であると言えるでしょう。彼女は、センチメンタリズムに陥ることなく、そこを上手く回避して物語を語り切ったわけですから。

溝口は、無口でちょっと親切すぎて、シドニは少々戸惑っていたように見えました。彼と初めて対面した時は、シドニも「こんな変な人とずっと一緒にいるなんてイヤだな」なんて思ったのでは?

いえいえ、それはない! むしろ嬉しかったと思いますよ。最初、溝口がシドニのハンドバックを持ってあげようと掴んだ時(スーツケースのみならず、手持ちのハンドバッグまで!)は少しギョッとましたが、それ以降は溝口の親切は嬉しかったんじゃないかな。とても礼儀正しく繊細で、決して下心があるような素振りを一切見せない。だからシドニにとって彼は、とても魅力的に映っていたと思います。

それに、溝口がシドニのハンドバッグを持とうとするシーンは、見ようによっては取り上げるようにも見えますが、ああいうシーンに意味があるんです。シドニが“ギョッ”としたことで、そこで既に扉が1つ開いた、と感じることが出来る。そこで観客に「この後で何かが起こるぞ」と予感をさせるわけです。そういうロマネスク小説的な意味合いのある行為だと私は解釈しました。“おかしな日本人の行動”というよりは、そういう意味合いとして、そうしたシーンがあるわけなんです。

自然に演じるとは、状況を瞬時に上手く掴み取ること

なるほど。と同時に、それも含めてのシドニと溝口の“どこか噛み合ってなさ”がユーモアに繋がっているように思えました。伊原剛志さんとの、その辺りの“ちぐはぐさ”は、どのように作り出されたのでしょう? 監督からの演出は細かく入りましたか?

いえ。私も伊原剛志さんも、割と直感で演技をするタイプだと思います。だから2人で何か話し合ったり、すり合わせをしたことは一切ありません。例えば最初に空港で会うシーンでも、大柄な伊原さんがおもむろにスタスタと歩いていったので、私はそれを小走りで追いかける。あれも、本当に自然な演技です。役者として、“これは使えるな”と瞬間的に察知する能力が、私にも彼にも多分あったからこそ生まれたものだと思います。そこには、“映画の奇跡”もありますが、+αとして役者のインテリジェンスも関わって来ます。自然に演じるとは、状況を瞬時に上手く掴み取っていく、ということなんです。

「小走り」繋がりで、シドニが旅館から、走りながら振り返り振り返り逃げていくシーンも面白かったですし、空港で珍しいスニーカーを履いているシーンも面白かったです。

でしょ(笑)? あのピカピカ光るスニーカーは、実際に監督が日本で見つけて、「うわ、これ面白い!」と劇中に取り入れたものなんですよ。まるで人気のゲームのキャラクターみたいな感じじゃなかった!? そういう動きにしても、何かを掴んで反応するにしても、すべて完全に現場で湧き出てくるものです。もちろん脚本をよみながら、おそらく無意識に考えていたことはあるかもしれませんが、その際に感じることや考えたことは、頭の中にフラッシュのように現れては消えていく。実際に現場で伊原さんにお会いした時に、“あ、こんなに背が高いんだ!”と思いながら見上げたことから、少しずつ彼とはこういう演技がいいかな、とぼんやり感じて。あとは各シーンでのシチュエーションの中で、自然と生み出されていくもんなんです。

そうした役に対するアプローチは、女優を始めた頃から現在まで、色んな変遷があったのでしょうか。昔から、現場でパッと湧き出てきたのですか?

少し話はズレますが、私は昔から海外で映画を撮ることに、すごく興味があり、好奇心旺盛でした。ハンガリーで撮ったり、ポーランドで撮ったりと、遠くの国の撮影に少しの躊躇もなく臨んで来ました。近年も、韓国のホン・サンス監督と撮ったりしているでしょ。そんな昔から、役に対するアプローチはほぼ変わっていないんです。変わったところと言えば、音。つまり私の声が、デビューした頃の声とでは、トーンが自ずとか変わってきました。それも観直して気づいたことですが、それ以外、つまりアプローチも含めて、役に対して現場で直感でやっていく、ということに変わりはないんです。

とはいえ、これだけの数に出演されてくると、中にはセリフを1語1句変えてはいけない、という監督も居ますよね。かと思えば、即興を求める監督もいると思います。そういう様々な体験は、ご自身の中にどのように蓄積されているのでしょう?

一つ言えるのは、やっぱり偉大な監督というのは、監督が俳優に「こうして欲しい」と求める欲求と、俳優が持ち合わせてるスキルや感性が合致するところ、つまり互いの接点の察知能力が非常に高い、ということです。それが偉大な監督だということじゃないかな、と。

これまで一緒にお仕事をして来た監督は、無理強いをするのではなく、「この人なら、これは出来るだろう」というところを要求してくる。だから私は、それに意味がある、その指示ならやってみよう、という風にとりかかる。つまり私は、本当に色んなことに順応するタイプなんです。

本作に登場する幽霊は、魅力的でかなり厄介

本作ではシドニの亡き夫アントワーヌの幽霊が登場しますが、普通は幽霊って怖いものなのに、アントワーヌの幽霊は、とってもチャーミングで悪戯っ子のようですね。それが本作のカラーを決めているとも思いました。

アントワーヌはシドニを怖がらせることはないですが、でも同時に彼があまりにも快活で魅力的であり続けたら、シドニの想いを引っ張り過ぎることになってしまう。幽霊が、彼女を引き止めることが出来てしまうんです。そうならないためにも、アントワーヌの幽霊の影響力を何とかして弱体化させなければならないわけです。

シドニが亡き夫を引きずり続けてしまうことになってしまうくらい、本作における幽霊は魅力的で、かなり厄介だなと私は思っていましたね(笑)。

彼が日本に来たシドニの前に現れたというのは、何か理由があるのでしょうか。シドニの驚きからすると、日本で初めて出て来たわけですよね。彼の出没には、いわゆる“日本的なもの”が作用したのでしょうか。

それは私ではなく、監督のエリーズに聞いて欲しい質問ですが、とはいえ幽霊が現れるようなスピリチュアルな感じというのは、やっぱり日本の風景の中で起こるのであれば、映画的にも“突拍子もないこと”ではなく、ある種、不思議に思わず受け止められる気はしますよね。そういう狙いは、とてもよく分かります。

シドニも、距離的にも遠い異国に来ているわけなので、自分の周りや自分の目の前で色んなストレンジなことが起きる、つまり亡き夫の幽霊が現れるという“おかしなこと”や違和感も、やっぱり受け入れやすいと感じました。それを観客にも感じさせるのが、舞台にした日本という国の土壌なのかもしれない、と思います。

フランス人であるエリーズ監督が、日本の風景をどんな切り取り方をするのか、というのも大きな楽しみの一つに挙げられます。

本当にそうです。私は、監督としてのエリーズ・ジラールに全幅の信頼を置いています。だから彼女が切り取る“画”、日本をどんな風に切り取って描くかにも、日本に来る前から完全に安心してお任せしていました。しかも本作は、光の加減もそうですが、日本を美しく切り取ることをとても重要視した作品です。なので、撮影監督のセリーヌ・ボゾンの仕事ぶりも、非常に重要な要素でした。

そのセリーヌ・ボゾンさんは、『わたしは、幸福(フェリシテ)』でアフリカをパワフルに切り取ったり、『愛より強い旅』なども本当に素敵でした。本作は、それらと全く違うしっとり感が素敵でしたね。

全てのシーンが素敵でしたが、とりわけ私が映画を観て心に残ったのは、庭園で溝口に、どんな風に夫と知り合ったのかを話すシーンです。モノローグに近いシーンですが、本当に光が絶妙で、私にも当たっているし、私の周りの風景やその緑にも当たっているんです。その切り取り方は、私をクローズアップで撮ることもできれば、同時に全体的な光を考えて構図されているカット。シーンの全体を通して、とても美しく大好きです。

以前、本作のエリーズ・ジラール監督の『静かなふたり』(17)に、ユペールさんの娘さん、ロリータ・シャマさんが主演されていました。「どんな監督だよ」的な話は、娘さんとされましたか?

もちろん娘と色んな話をしましたが、具体的なことは言わないでおきますね。もちろん今回だけではなく、ロリータが色んな作品で撮影してる時は、色々な話をしてくれますし。エリーズに関しては、とても肯定的なことを言っていました。『静かなふたり』も大好きな映画で、ロリータも本当に素晴らしく演じていたと思います。映像的にも、あの学生街の雰囲気、石畳が少し古びているような感じが、とってもいい風情でしたよね。今のパリというよりは、少し時代を遡ったような空気が流れていて。そこからも分かるように、このエリーズ・ジラールという監督は、色んな要素を何一つおざなりにしない、まさに“ディレクターズ・アイ”を持った監督なんですよ!

ユペールさんもべた褒めでしたが、伊原剛志さんのとても自然なフランス語をはじめ、大きな身体を窮屈そうに縮める姿など、本当にチャーミングに溝口という男を演じていました。普通にフランスで活動できるのではないか、くらいにフランス語を話されていて。

クスクス笑ってしまう場面も随所にあるのですが、特にタクシーの中で、目には見えないアントワーヌ(シドニには見える)とシドニと溝口が3人で、窮屈そうに並んで乗っている画とか、噴き出してしまいました! そんな溝口とシドニが少しずつ心を通わせながら、固まっていた2人の心が溶けだしていく様子を優しく捉えた本作。是非、しみじみと心を柔らかくしてください。

映画『不思議の国のシドニ』

12月13日(金)シネスイッチ銀座ほか全国順次公開

© 2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA

2023年/フランス・ドイツ・スイス・日本/96分/提供:東映/配給:ギャガ

監督:エリーズ・ジラール

出演:イザベル・ユペール、伊原剛志、アウグスト・ディール

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

撮影/菅原有紀子

この連載コラムの新着記事

-

【寛一郎さん】『ばけばけ』から一転!でも魅力的な『たしかにあった幻』の“ズルい男”役。「僕が演じる役には、僕の小さな分身が絶対にいます」

2026.02.04

-

『トワイライト・ウォリアーズ』でも注目のフィッシュ・リウ(廖子妤)さん。『私の愛のかたち』で脳性麻痺の女性の“心と身体”、“恋と性欲”の「当たり前」を演じ切る!

2026.01.31

-

【齊藤京子さん】「”アイドルは恋愛禁止”と言われたことはないし契約書にも書かれてなかったけど、”そういう文化”という認識はあります」【映画『恋愛裁判』】

2026.01.22

-

【2025年公開映画 】『国宝』ランクインなるか?本当に面白かったのはコレだ!“偏愛気味” ベスト10【日本・アジア映画編】

2025.12.24

-

【2025年公開映画 】本当に面白かったのはコレだ!“偏愛気味” ベスト10【洋画編】

2025.12.20

折田千鶴子 Chizuko Orita

映画ライター/映画評論家

LEE本誌でCULTURE NAVIの映画コーナー、人物インタビューを担当。Webでは「カルチャーナビアネックス」としてディープな映画人へのインタビューや対談、おススメ偏愛映画を発信中。他に雑誌、週刊誌、新聞、映画パンフレット、映画サイトなどで、作品レビューやインタビュー記事も執筆。夫、能天気な双子の息子たち(’08年生まれ)、2匹の黒猫(兄妹)と暮らす。