後ろ盾を持たない未成年の移民たちをレストランのシェフへ。実際にパリの移民支援施設で暮らす若者たち40人が出演

ダンケルクを舞台に、同伴者がいない未成年の移民を支援する施設での出来事を描いた本作。子供たちはパリの移民支援施設で暮らす中からオーディションで選ばれた。

本コーナーではこれまで藤元明緒監督の『海辺の彼女たち』、川和田恵真監督の『マイスモールランド』など、移民・難民問題を主題とする作品を紹介してきました。

今回、紹介するルイ=ジュリアン・プティ監督の『ウィ、シェフ!』は移民の国、フランスの政策の問題点を料理とコメディの組み合わせで描いたもの。同伴者のいない未成年(UAM)と呼ばれる移民の子どもたちを調理師として育成する制度を扱っていて、映画に出演しているのは300人以上のオーディションから選ばれた、実際にパリの移民支援施設で暮らす若者たち40人。料理人としてのこだわりが強すぎて、有名レストランを辞めてしまったカティ・マリー(オドレイ・ラミー)が移民支援施設の住み込み料理人となり、収容されている子どもたちと相互理解を深めていく物語で、子どもたちが劇中に語る台詞やエピソードには、各自の実体験が反映していると言います。

実在の人物をモデルにした料理人、カティ・マリーを演じるのは オドレイ・ラミー。

さて日本でも移民・難民問題が今、佳境を迎えています。去る4月28日、日本における外国人の収容・送還のルールを見直す入管難民法改正案が衆院法務委員会で賛成多数によって可決されました。改正案は、不法滞在などで強制退去を命じられても本国送還を拒む人の長期収容の解消を狙うとし、難民認定申請中の強制送還を認めない現行規定を変え、3回目の申請以降は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還するとなっています。この改定法については、国外退去まで家族や支援者ら「監理人」の下で暮らす新制度「監理措置」の運用が、出入国在留管理庁の裁量次第で委ねられる点で制度として不十分であるのではないかと論議が絶えません。今後、どのような経緯をたどるのか、私たち国民はしばし注視すべきトピックと言えます。プティ監督に移民問題を扱った作品の背景を伺いました。

©Naïs Bessaih

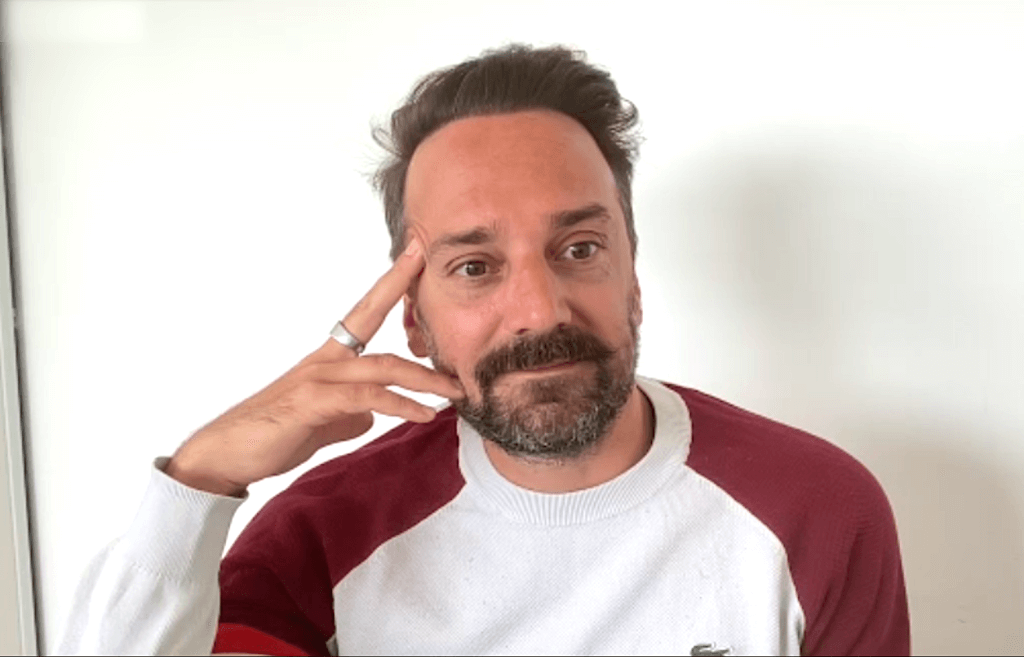

監督・ルイ=ジュリアン・プティ(Louis-Julien Petit)

1983年生まれ、イギリス、ソールズベリー出身。2004年にESRA(École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle)を卒業後、リュック・ベッソンなど著名な監督のもとで、約30本のフランス映画や国際的な長編映画で助監督を務める。いくつかの短編映画を手掛けた後、2013年に『Discout』でアングレーム映画祭でヴァロワ賞を受賞。本作では食料廃棄を告発し、予告編で得た広告収入をレスト・デュ・クール協会に寄付した。2019年にはホームレス女性のための受け入れセンターの日常を描いた『社会の片隅で』を発表し、フランスで130万人を超える動員を記録し、大成功を収めた。

フランス社会で安心して生きていくための料理学校。

実在の女性料理人の支援活動を物語に描く。

──邦題タイトルは、料理長の指示に従うアシスタントたちの掛け声である『ウィ、シェフ!』となっていますが、原題は“La Brigade”。軍隊の小隊という意味があるそうですが、チーム性を強調したタイトルにしたのは、個人主義的なフランス人に訴えかけるためという狙いがあってですか?

「そうです。警察や軍では小隊という意味で使われる言葉ですが、実は料理の舞台でもよく使われます。料理長が自分のチームについて説明するときにこの“La Brigade”という言葉をよく使うんです。ご指摘通り、個人主義的な主人公のカティ・マリーが、一流レストランのオーナーシェフになるという夢を砕かれた後、チームを組んで、一緒に動く事が大切さだということに気づく。そのことを伝えたくて、この題名にしました」

完璧主義とこだわりが強すぎるカティ・マリーに、食べる人の事情も考慮するように説く施設長。 演じるのは大ヒット作『最強なふたり』でも知られるフランソワ・クリュゼ。

──主人公のカティ・マリーの人物像にはモデルがいると聞いております。どのような人か教えてもらえますか?

「本作のストーリーはフィクションですが、ただ、想定している主人公の人物像にインスパイアされたのはカトリーヌ・グロージャンさんという南仏在住の実在のフードインストラクターの方になります。カトリーヌさんはひとりでフランスに入国した未成年の移民たちにCAP(Certificatd’Aptitude Professionnelle=職業適格証)を取得させ、フランスで安定した暮らしを送れるような支援活動をしていて、彼女から着想を得て、この映画を作りました。

カトリーヌさんの料理学校で学んだ生徒たちは100パーセント、ディプロマ(※国家資格の上級技術者免状)という卒業資格が得られ、卒業後、仕事に就くことができています。ただ、そのことはわたしたちフランス人のほとんどが知らないので、彼女の活動を映画の物語として成立させたいという気持ちがありました。余談ですが、カトリーヌさんには幼い時のカティ・マリーが最初に料理を教わる先生として出演もしてもらっています」

18歳までに職業訓練に参加できなければ、直ちに強制送還されてしまう。移民の子供たちが抱える緊急性の死活問題。

カティ・マリーは地元の農家と協力し合って、子供たちに食文化を教えていくことに。

──映画の中で、主人公のカティ・マリーは常に未来のことしか見つめていなくて、先へ先へと気が急いているのですが、移民支援施設で暮らすティーンエイジャーたちは18歳までにフランスで正規の教育を受けなければ祖国へと強制送還になってしまうので、今、この瞬間の時間が惜しい。その対比を非常に面白く見ました。まるで時限爆弾を抱えているような心理状況かと想像しますが、オーディションでも映画で語られる「18歳の壁」について訴える子供はいましたか?

「もちろん。18歳までに職業訓練に参加することができなければ直ちに強制送還されるというリミットを抱えている問題は、彼らにとって緊急性を持つ問題です。その状況を、観客の方には主人公のカティ・マリーと一緒に学んでいって欲しいと意図していました。カティ・マリーにはオーナーシェフとしてのレストランを開くという夢があります。

一方、若者たちにとっては人生を生き抜くために必要な教育を安全な環境の中で手に入れることが夢の第一歩となります。カティ・マリーにとっては、これまでの個人主義的な生き方を止めて、若者たちに寄り添いながら夢を叶えることとなります。カティ・マリーと若者たちの二つの夢を繋げて描けば、すごく面白いことになるんじゃないかなと思いました」

黄色いTシャツを着た青年は、今はレストランのシェフの仕事に就いています。

デンバ君は実際に料理の職業訓練制度を利用し、現在はシェフとして働いているという。

──映画の中には、実際、カトリーヌ・グロージャンさんの料理学校で学んだ経験のある若者もいましたか?

「物語の中に、黄色いシャツを着たデンバ君という、背の高い男の子が出てくるんですけど、彼はフランスに来た当初、吃音でした。自国で爆弾に巻き込まれ、精神的なトラウマからどもるようになってしまったんです。

フランスに来て、移民支援施設で暮らす中で言葉が出てくるようになり、ちょうど、フランスでの公開から一年経つのですが、今、彼はダロワイユというレストランのシェフになっています。その意味で、彼はカトリーヌの実践している支援活動の成果と言いますか、成功したモデルの一例で、本当にこういうことがあるのだということをこの映画で伝えたかったのです」

故郷の料理をチームで作ることで、新しい家族愛に触れることが出来る。

それまでの自分の人生や旅路についてのビデオオーディションを経て、 演劇のワークショップでエシャロットを包丁で切る場面にトライし、 主要キャストを選考したそう。

──移民支援施設に暮らす生徒役としてアジア、アフリカなどいろんな地域、国の子どもたちが登場しますが、それぞれ、映画の中で、監督にこの料理を取り上げてほしいといったアピールなどはありましたか?

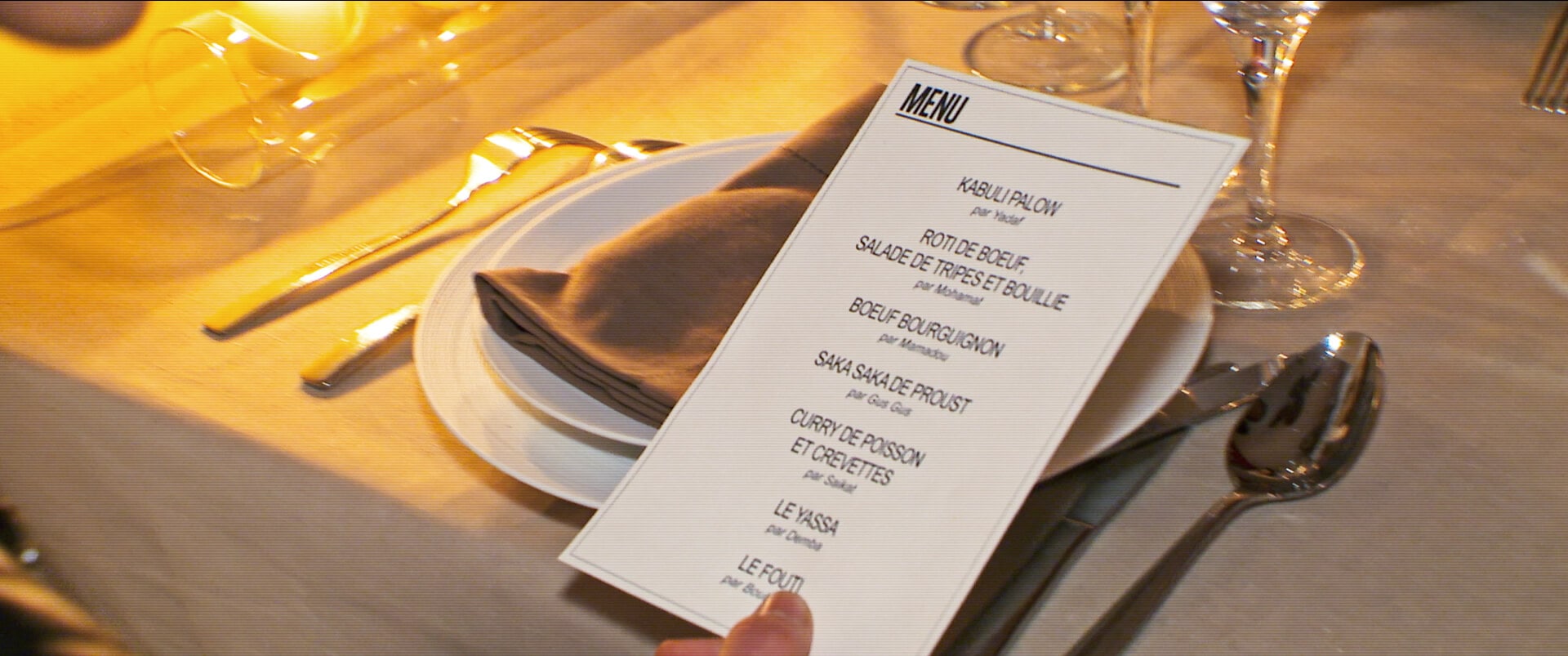

「映画の中で、彼らが自分のルーツについて語るシーンがあります。その場面の撮影にあたって、逆に私の方から彼らに、自分の国、あるいは自分の家族の作ってくれた料理について聞きました。そのやり取りを、映画でも紹介しています。私自身、出来上がった映画の中で最も好きな場面で、撮りながら感動を受けた場面でもあります。

撮影にあたって、チームで思い出の料理を蘇らせる企画をして、他のみんなに披露するという場面ですが、家族愛に触れるシーンで、グッときました。劇中ではカティ・マリーも孤児という設定にしていて、みんなで料理を作ることで、新しい家族と、家族愛を互いに作って、その先に進んでいくという重要な場面になったと思います」

-

パリの星付きのレストランの監修による料理はとても美しい。

-

-

-

-

カティ・マリーの考案したビーツのサラダ。色合いが美しい!

──監督が初めて出会ったメニューや、驚いた味として記憶されているものは?

「あの場面では、料理そのものにクローズするというより、料理にまつわる家族の記憶について語ることの方がメインだったんですけれど、もちろん彼らの作った料理を通して、初めての味に出会いました。マティッシュと生徒が言っていたお料理や、ヤダフという青年の作ったエチオピアの郷土料理などです。 米ベースだったり、ジャガイモにスパイスを効かせた料理など、初めて味わうメニューがいくつかありました」

本作は全編通してリハーサルを一度もしていません。ほとんどファーストテイクで構成されています。

──子どもたちはこれまで演技経験がほとんどなかったと聞いていますが、映画ではとても自然な演技をされていて驚きました。カティ・マリー役のオドレイ・ラミーさんと、施設長役のフランソワ・クリュゼさんとの演技とどう組み合わせていきましたか?

「これは私の映画のよくある手法ですが、私の映画ではプロの俳優の方と演技経験がほとんどない方のシナジーを繋げることで、本物らしさが追求できると考えています。プロの俳優さんたちは、非常に注意深く役に取り組むのですが、演技経験のない方たちは、逆に自分のそのままに近い形で役に近づける。

この映画の撮影に関しては、全編通して、リハーサルを1回もしませんでした。ほとんどの場合、ファーストテイクが1番良かったので、本番一発撮りの多い形で撮影を進めていきました」

出演者の中には自国で奴隷にされたり、いろんな暴力でさらされた子も。凄まじい人生を歩んできた彼らから出てきた本音の演技。

クリュゼは今作のサッカーの場面でアキレス腱を断裂し、負傷。設定を変え、杖を使って出演を続けた。今作では人間味あふれる施設長を演じる。

──それはすごいですね! 子どもたちのポテンシャルや、即応性を感じさせるエピソードです。オドレイ・ラミーさんは監督の2018年の作品で、ホームレスの女性たちの支援施設を舞台に描いた『社会の片隅で』に続けての出演となりますが、施設長役にフランソワ・クリュゼさんが決まったと聞いて嬉しさのあまり泣いたそうですね。

クリュゼさんは日本でも『最強のふたり』での半身不随となった実在の人物を投影した演技でよく知られますが、このベテラン二人に対して、子どもたちが現場でヒヤヒヤするような言動をとることなどはなかったですか?

「子どもたちは、オドレイ・ラミーさんについても、フランソワ・クリュゼさんについても全く知識がなく、二人を知らなかったわけですけど、それについては全く心配がありませんでした。彼らはフランスに来るまで、非常に厳しい人生を強いられた子どもたちです。自国で奴隷にされた経験を持つ子や、いろんな暴力に晒されたり、利用されたりしてきました。

大海を渡る長旅でやっとフランスにたどり着くという、凄まじい人生を歩んできたので、私としては、そちらのトラウマが演技を通して出て来ないか、彼ら自身の境遇に対しての方が心配で、彼らもオドレイやクリュゼさんにヒヤヒヤする行動をとるような余裕は全くありませんでした。生徒たちは、クリュゼさんのことを、役名のロレンゾで呼びかけていて、オドレイにもカティ・マリーと言っていて、すごくよい関係性が出来上がっていました」

オドレイは一つ星のレストランで半年にわたって多くのことを学んできた

オドレイさんはアシピウスとル・ディヴェレックのふたつのレストランの厨房で数ヶ月鍛錬を積み、監督が見学に行った時、他の料理人と見分けがつかなかったという。

──オドレイさんは料理をする場面が多く、包丁さばきなど素晴らしかったのですが、星付きのレストランにまで行って、学んでほしかったこと、習得したことを教えてください。

「彼女には6カ月間の研修を、マチュー・パコーが料理人を務めるパリ8区に実在する一つ星レストラン『アピシウス』で研修をしてもらいました。シェフとしての所作や立ち居振る舞いだけでなく、料理界の上下関係の厳しさ、また、一部ではまだ残っていると言われる女性蔑視、差別的な側面なども含め、たくさんのことを学んで帰ってきてくれました。そして彼女が一流レストランで学んだことを、若い移民役の生徒たちに伝えて教育するということを実践してくれました」

(※マチュー・パコーの父親はパリの三つ星レストラン「ランブロワジー」の料理長として有名)

若い頃から興味を持っているのは社会の不公平さ。時事問題をユーモアでもって映画で伝えたい。

料理を作るチームと並行して、サーブするスタッフの職業意識も育てていく。

──監督は助監督の体験が多く、若い頃はリュック・ベッソン監督の助監督もしていたと聞きます。ただ、ベッソン監督の得意とするアクション活劇の方ではなく、社会におけるマイノリティの人々に温かい眼な差しを注ぎ続ける映画作りをされていますが、何か特別なきっかけはありますか。

「私が若い頃から特に興味を持っているのは、社会の不公正さということです。見た後に討論を要するような重いテーマや、時事問題をユーモアと人間性をもって映画で伝えたいっていうのが、私の考えです」

撮影が終わったあと、出演した子どもたちから「私たちを信じてくれてありがとう」と謝意を受けた

──監督の映画を見ていつも素敵だなと感じるのは、何らかの理由で社会でマイノリティとされている人たちの個の尊厳を大切に描くことです。今作でも、移民の子どもたちのプライドを大切に表現されていますね。

「撮影が終わった時、出演してくれた若者たちから『私たちを信じてくれて、ありがとう』と言われました。自分たちに移民というレッテルを張らず、普通の一市民として、あるがままに普通に受け入れてくれたと感謝の言葉を受けたのですが、 その瞬間は、私も人として、互いに分かり合えたという、すごく美しいシーンでした。映画を通して、こういった出会いがあったことも素晴らしかったですし、この映画を離れても、人間として素晴らしい出会いができたとことに感謝しています」

私は民衆が取るアクションに興味がある。日本の観客のみなさんの感想もぜひ、知りたい。

──このインタビューは4月に行っていますが、フランスは年金改革法案を強硬採択したことで、抗議デモが激化しています。マクロン大統領の施政から国民の感情がかなり離れてしまっているように見えますが、今フランス社会を見ていて、次作の題材に反映できそうなものがあれば、教えてもらえるでしょうか?

「私はヒューマンドラマに興味があり、政治には関心が強いとは言えないんですけども、民衆が取るアクションというものには興味を持っています。フランスの現状として、役所の対応であったり、国の機関がうまく機能していないことがあり、その状況は私の映画作りに材料を提供してくれて、役に立っているとはいえるでしょう。

最後にひとつ、日本の観客の方にお願いがあります。今後の映画作りに生かすうえで、私の映画を見た方々の直接の反応を知りたいと思っています。感想をSNSなどで発信される場合、私に届くようなアクションをしていただけると嬉しいです」

──このインタビュー記事を発信する際、#Louis-Julien Petit、もしくは#La Brigadeとタグ付けなどをして、ルイ監督に届くように工夫してみます。映画をご覧になった方の中、感想をぜひ、監督に届けたいという方もトライを!

ウィ、シェフ!

フランス北部の港町、ダンケルクの人気レストランでスーシェフ(副料理長)として働くカティ(オドレイ・ラミー)は独立資金を貯めている最中、テレビの料理番組の収録中、オーナーシェフのリナが自分の料理を見た目優先でアレンジしたことで衝突し、突発的に店を辞めてしまう。とはいえ、新しい職場探しが上手くいかず、唯一声がかかったのは未成年移民の少年たちの支援施設の住み込み料理人の仕事。こだわりが強すぎて、時間通りに料理を出せないカティに、施設長のロレンゾ(フランソワ・クリュゼ)はここにいる子供たちは18歳までに職業訓練学校に入学できなければ母国に強制送還されてしまう境遇を熱弁。

スピーディかつ安くて美味しい献立を目指し、カティと子供たちはチームを組むことになるが……。星付きレストランで半年以上の修業を重ねたカティ役のオドレイ・ラミーの鮮やかな手さばきと、カティが作るビーツを美しく並べた「ビーツのパイプオルガン」や、子供たちが作る牛ランプ肉のグリルとニンジンのピュレの付け合わせ、故郷の料理を再現した民族料理など、目にも楽しい料理コメディ。かつ、付き添い者のいない未成年の移民が直面する問題も描く。

監督:ルイ=ジュリアン・プティ

出演:オドレイ・ラミー、フランソワ・クリュゼ 他

2022年|フランス映画|フランス語|97分|5.1ch|シネスコ|

原題:La Brigade|英題:Kitchen Brigade|

字幕翻訳:星加久実|

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

提供:ニューセレクト

配給:アルバトロス・フィルム

© Odyssee Pictures – Apollo Films Distribution – France 3 Cinéma -Pictanovo – Elemiah- Charlie Films 2022

★5月5日(金・祝)より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国にて公開