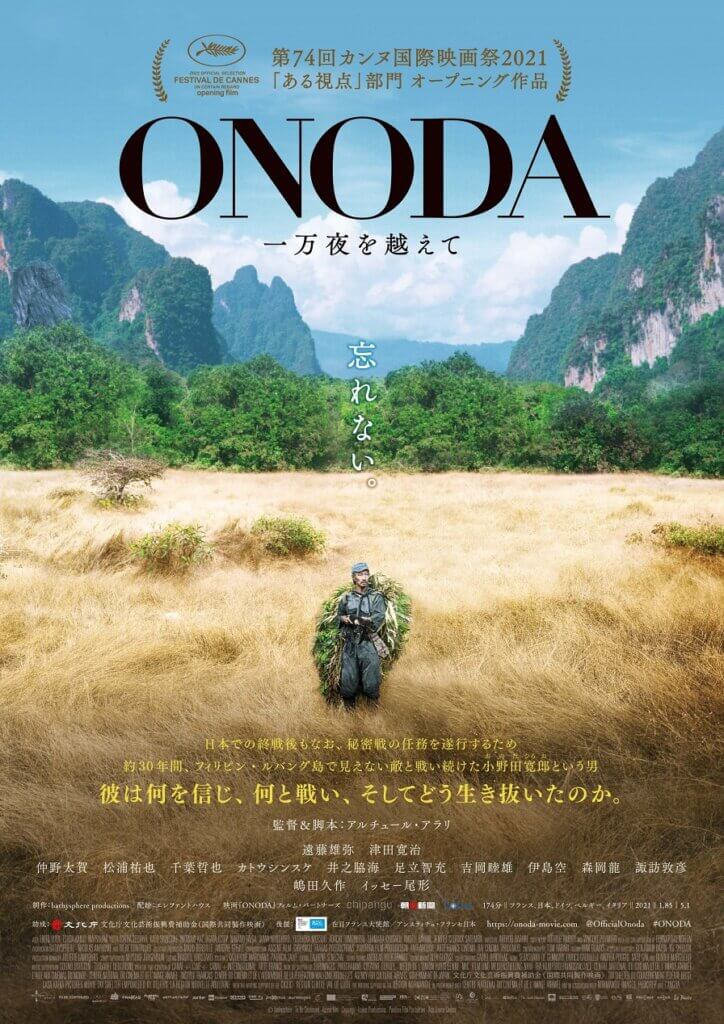

カンヌが熱狂!終戦を知らずにジャングルで約30年の狂気。映画『ONODA』遠藤雄弥さん✖️津田寛治さん、二人一役の本音対談

-

折田千鶴子

2021.10.07

約30年もジャングルで任務を!?

何というか……もう、ビックリです! 終戦間際に派遣されたフィリピンのルバング島で、終戦を知らされないまま約30年も任務を続けていた――だなんて。LEE世代にとっては初耳の方も多いかもしれません。でも、“え、嘘でしょ!?”と思わず呟きたくなるそれが実話と知ると、もう、知りたくてウズウズしませんか!?

そんな数奇な運命を背負わされた小野田寛郎さんの壮絶な日々、孤独と闘う姿を描いた映画『ONODA 一万夜を越えて』が、とんでもなく面白いことになっています。これがフランスのアルチュール・アラリ監督の手によって撮られたことも驚きです。果たして小野田さんは、いかに生き抜いたのか、何を考え、何を信じて闘い続けたのでしょうか。

小野田さんを演じた、遠藤雄弥さんと津田寛治さんに色々語っていただきました!

──撮影はカンボジアで4ヶ月に渡って行われたそうですね。ジャングルの泥水の中でグショグショになっているシーンも多い、過酷な撮影でしたか?

遠藤「ただ我々が滞在したのは、買い物ができるエリアもある観光地で、その街中にあるとても素敵なホテルだったんです。だから体を休めたり気分転換をする意味では、とてもいい環境でした。もちろん撮影中は減量していたので、食事制限もあり過酷ではありましたが」

津田「しかも日本では滅多にない、“週休2日制”の、とてもいい職場環境で。ただ振り返ると、それくらい休める時間と場所がなかったら、多分、途中で壊れていたかもしれないね(笑)。最初は僕たちも、“ひょっとしたら小野田さんと同じように、ジャングルにテントを張って寝泊まりするんじゃないか。よし、やろう”と思っていたんです。でも実際に行ったら、とんでもないくらい本物のジャングルで(笑)」

遠藤「一応、国立公園ですが立派なジャングルでしたね(笑)。普通にサソリもいました」

──では体調を崩される、なんてこともなく?

津田「いや、とりあえず一通りみんな体調を崩しました(笑)。例えば雨降らしの水が得体のしれない水だったらしく、それが口に入った人は一様にみなお腹を下したり(笑)」

遠藤「高熱を出したり、お腹をくだしたり。みんなビタミン剤を入れながら、現場に臨むような状況で、やっぱり過酷でしたね(笑)」

まるで飴と鞭のようでもありますが(笑)、出来た映画の面白さや、それに関わったという充実感が、過酷な現場も楽しい思い出に昇華させているんだな、と感心しました。

小野田さんってどんな人!?

©表記: ©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

10月8日(金)全国公開

<STORY>終戦間際の1944年、陸軍中野学校二俣分校で秘密戦の特殊訓練を受けた小野田寛郎(遠藤雄弥)は、劣勢のルバング島でゲリラ戦を指揮する命を受けます。谷口教官(イッセー尾形)から「何が起きても必ず生き延びろ」と命じられた小野田は、援護が来ると信じてひたすら任務を遂行します。しかし過酷なジャングルで食べ物もなく、仲間たちは次々と飢えや病で倒れていきます。いつしか残されたのは、たった4人(松浦祐也、カトウシンスケ、井之脇海)に。それでも奥地に潜伏しながら、見えない敵と対峙し続けます。やがて2人きりになった小野田(遠藤⇒津田寛治の2人1役)と小塚(松浦⇒千葉哲也の2人1役)は、二人三脚で潜伏を続けます。しかしある日、島民らしき人から奇襲を受け、小野田はたった一人になってしまい――。

──1974年に日本に帰還した小野田寛郎さんという人については、ご存知でしたか?

遠藤「正直、存じ上げませんでした。横井庄一さん(グアム島に28年潜伏し、72年に帰還した残留日本兵)と混ざってしまう程度の知識感でした。本作のシナリオを読み、小野田寛郎さんを知り、“こういう人がいらしたのか”と衝撃を受けました」

津田「僕は子供の頃、記者会見を受ける小野田さんをテレビで見ているんです。“なんでこの人はこんなに注目されているの!?”と親に聞いたら、“終戦に気付かず、30年間もジャングルに潜伏していた日本の兵隊さんだよ”と。すごい衝撃を受けました。ただ月日が経ち、僕も小野田さんと横井さんが混じってしまって(笑)。それでも高度成長期の日本に大和魂を持って帰って来た人、という印象は残っていました」

──撮影時38歳のアルチュール・アラリ監督とは、どんな話をされましたか?

津田「オーディションの際、“史実では、小野田に短刀を渡すのは母親ですが、なぜ父親にしたのか?”と質問しました。そうしたら監督は、“史実を忠実に映画にしたいわけではなく、自分の中の物語を描きたいんだ”とおっしゃられて。“自分には父性が非常に大事だから、この映画ではそうした方がいいと思った”と」

──資料にも、架空の人物として小野田さんを描きたかったと監督のコメントがあります。ただ演者としては、実在の小野田さんを意識してしまいますよね?

津田「ジャングルで長年暮らした小野田さんは、筋肉質でシュッとした体形をされていました。だから僕もそれに近づけようと、単に痩せるだけではなく、筋肉をつけながら痩せようとして、少し大変でした。そうしたら監督が“そこまで痩せないでくれ”とおっしゃられて(笑)。また当時の日本軍の所作、銃の持ち方などを教えていただいたのですが、やはり現場では“それは極力やらないでくれ”と(笑)。トレーナーの方から“小野田さんが帰還された際、とても綺麗な敬礼をされたので、そこはちゃんとしてくれ”と言われましたが、やはり“やめてくれ”と(笑)。実在の小野田さんではなく、ジャングルの中たった一人で向き合った人間を描きたいんだと、ひしひし伝わって来たので、小野田さんを体現することを早々に手放しました」

遠藤「僕も調べて得た情報は、シャットダウンまではいきませんが、頭の片隅に留めるだけにしました。現場で演じる際、それがフッと出て来るくらいでちょうどいいな、と。監督が映画を通して何を伝えたいのかが分かったので、僕も津田さんと同じように臨みました」

遠藤雄弥さんが演じる、若き日の小野田さん

2人で1人の人物をどう演じた!?

――2人で1人の人物を演じる際、すり合わせのようなものをしましたか?

津田「今回は、全くしませんでした。というのも、遠藤君が老けメイクをして成年期まで演じても、全然、大丈夫な年齢設定なんです。それを敢えてダブルキャストにしたのは、何か別の意図があるだろう、と思ったので」

──確かに津田さんに切り替わった瞬間、違和感ではなく、“別人のようになる長い時間”を感じて、ちょっと衝撃が走りました。

津田「遠藤君たちは真剣に日本軍のことを思い、必死で闘い、潜伏していましたよね。ところが僕らのシーンになると、(盗んだラジオで)アポロが月に行っているニュースをニコニコして聞いていて。あれ、なんだか逆に子供に戻っちゃっているぞ、みたいな可笑しさを感じました(笑)。それが結構、好きで。ただ小道具や衣装に関しては、メチャクチャ史実にこだわっていました。小野田さんが当時、着ていたものを縫い方から衣装部さんがすべて再現されていましたし、ライフルも小野田さんが使っていたのと同じ当時の本物を入手されて。骨董品だから堅くて、むしろやりにくくて大変でした(笑)」

遠藤「38年製で“サンパチ”と呼ばれている銃なんですが、ものすごい重さなんですよ。あれを実際に抱えて走っていたなんて、スゴイですよね。しかもベルギーの持ち主の方から、わざわざお借りしたらしくて。だから撮影も色々大変でした(笑)」

──小野田さんを演じる際に、なにか核としたもの、拠り所としたものはありましたか?

津田「それも監督が自分でコントロールしようとされていたと思います。だから僕はジャングルで必死にやっている感じ、くらいでした。特に成年期においては、周りが動いてくれるのを全て受けながらの芝居だったので。遠藤君はまた違うと思いますが」

遠藤「あまり解釈するのは好きではないのですが、シナリオから感じたのは“コンプレックス”ですね。映画の中で、小野田さんは高所恐怖症で航空兵、ゼロ戦乗りになれなかった、そしてとても優秀な兄がいた、というコンプレックスを持っていて。しかも実の父親から小刀を渡され、“お国のために命を捧げろ、自害しろ”と言われた衝撃もあった。そんな中、スパイを養成する陸軍中野学校二俣分校で、実の父親以上に父性を感じる谷口教官との出会いがあり、その教官から“君たちは特別な兵隊なんだ”と教えを受けた衝撃。それらのコンプレックスと衝撃が彼の中で一つの核となり、ジャングルで約30年間、頑なに信じ続けるきっかけになったのかな、と思いました」

陸軍中野学校二俣分校で谷口教官(イッセー尾形)から薫陶を受ける小野田さんたち

本当に終戦に気付いていなかった!?

──どこかで戦争が終わっているということを知っていたのではないか、と疑問に思ってしまいます。演じながら、どう体感しましましたか?

遠藤「どうだったのかな、とは若干感じました。でも、やはり信じる力が欠落しなかった、とも感じて。細かな揺れは沢山ありましたが、それでも自分を鼓舞して信じ続けたのかな、と。逆から言うと、理由をつけて戦時中だと信じたい気持ちが、自分の中の“もしかしたら”よりも勝っていたということだと思います」

津田「あの(終戦記事を手にして)、“そうか、これは暗号か!”と言ったシーンは、すごかったね!! あのテンポの上がり方とか」

遠藤「本当に大変なシーンでした。莫大なセリフ量、しかも専門的な言葉の羅列で。さらに内面での自由度を求められ、鮮度を保ちながら小塚とあのテンションで掛け合いをしていく。カメラが近づいたらこっちを向く、みたいなテクニカルなこともあって。僕も(小塚役の)松浦さんも、目がグルグル回る状態の壮絶なシーンでした」

津田「その甲斐あったシーンになっていたよ! しかも、どっちか分からない。小野田が実際には終戦していると思っていて、それを打ち消すようにやっているのか、それとも本当に信じているのか。小塚の目線も、観客の目線になっていて。“ひょっとして小野田が、戦争は終わっていると言っちゃうのか”と少し不安気味に小野田を見ていて(笑)。そこを“そうか、分かったぞ。これは暗号だ!”という小野田の言葉に、“よっしゃ、やっぱりまだ終わってなかったんだ”となる、あの感じがステキでしたね。素晴らしいシーンでした」

遠藤「嬉しいです。すべてアルチュール監督の演出が、松浦さんと僕を誘ってくれました。相当テイクを重ねましたが。と言っても全シーンそうでしたよね。まず1テイクじゃ終わらない。毎日、毎カット、濃厚でした」

──さすがに成年期の小野田さんは、終戦に気づいていましたよね!?

津田「知っていたのではないかな、と演じながら思いました。勝手な喩えですが、どこかドン・キホーテに共通するな、と。ドン・キホーテは風車を敵と見立てて闘いに行きますが、本当は風車を敵に見立てることで、自分の中でなくしてはいけない何かを保っていた気がするんです。それと同じで、小野田さんもラジオからいろんな情報が流れきても、戦争が終わっていないことにしないと、保てない自分があったと思うんです」

イッセー尾形さん、さすがのハズし方!

──お互いのシーンで、映画を観てこれはスゴイと思ったシーンを教えてください。

遠藤「津田さんのシーンは、すべて印象に残っています。幾つもありますが、まずはやっぱり、太賀くん演じる日本人青年・鈴木と小野田が出会ったときの、お互いの響き合い、共鳴の仕方。お芝居の中でも、2人の間でたくさん発見があったんだろうな、と観ながら思いました」

遠藤「さらに終盤、イッセー尾形さん扮する谷口教官が来た時。観客も小野田目線に没入していると思うので、あの瞬間“え!?”となるのではないかな。シナリオでは、ある種のカタルシスや感動があるシーンだと思っていたんです。“良かったね、やっと帰れる小野田さん、おめでとう”みたいな。そうしたら、実の父親より父性を感じていた谷口教官、つまりイッセーさんがすごくハズしてきて。あの裏切りが現実に近いレンジになっていて、逆に豊かさに繋がっていると思いました」

津田「あれ、やっぱりイッセーさんの確信犯だよね(笑)!? 谷口だけが小野田の青年期と成年期、どちらにも1人1役で繋がっているから、“よし、やってやるゾ”と思っていたんじゃないかな。(厳格なカリスマ教官だった谷口が、だらしなく)ズボンの中にシャツを入れながら歩いてきたり。ギャップを絶対に出そうとされていたな、と」

津田「青年期のパートですごいと思ったのは、兵隊同士の絡みですね。特に4人になってからの濃密な関係性。取材で何度か“同性愛的な関係か?”と質問を受けて、もちろんそうではないけれど、そういう見え方をしてしまうくらいの濃密な関係性が描かれている。例えば赤津(井之脇海)が“お腹が痛い”と言ったら島田(カトウシンスケ)がさすってあげたり。そういうことを抑えず、迷うことなく4人の濃密な関係性を描き切っているのが、すごく壮観だと思いました」

家族のよう、いえそれ以上の濃い関係になっていく4人

──改めて戦争の狂気、おかしさ、バカバカしさについて、何か感じましたか?

遠藤「本作は戦争というテーマから敢えて距離を置き、こういう状況下に置かれた人はどうなるのかを、映画というフィルターを通して落とし込んだ作品。日本はなぜ戦争をしたのか、なぜ負けたのか等々を、若いフランス人監督が描くことで潔くすっ飛ばし、彼の世界観で人間を描いている。そこが、面白いことになっていると思っています」

津田「僕も戦争については、あまり感じませんでした。ただ、いわゆる従来の日本兵の情熱や宗教的に近い洗脳ではなく、もっとロジカルに“組織としての日本軍”、特に中野学校という特殊な場所だからなおさら、ロジカルに人を洗脳していく怖さを感じました。それは今まで観たことのない日本軍であり、体験したことのない日本軍の怖さでした」

個人的には、味わったことのない“戦争の奇態さ”を感じました。終戦からかなりの月日を経た中で、小野田が敵だと見立てた民間人を殺すシーンがあるのです。小野田にとっては戦争中だから“罪”という認識はない。でも彼を取り巻く平和な現実世界では、それは“殺人”であり“罪”に当たる。その埋めようのないギャップに、“うわっ”と息を呑みました。戦争ってやっぱり狂っている――と。

とにかく、3時間近くがアッという間!

何度も“お願い、もう投降して!”と心の中で叫びながら、そうしない/できない小野田さんをガン見必至です。特に終盤、太賀さん扮する日本人青年と邂逅する瞬間の小野田さん(津田さん)の佇まい――警戒心が強い野生動物みたいな姿に、本当に心臓が早打ちしました。一方で、若かりし小野田さん(遠藤さん)が戦争を妄信する姿にチラつく狂気、“そうか、暗号だ!”のシーンなど、つい噴き出し、呆れ、そして悲しくもなりながら……すごく複雑な思いを抱かせるのです。

数奇な運命を背負わされた男の、時に穏やかな日々もある、想像を絶する30年を是非スクリーンで目撃してください。

映画『ONODA 一万夜を越えて』

2021年/フランス、日本、ドイツ、ベルギー、イタリア/174分/配給:エレファントハウス

監督:アルチュール・アラリ

出演:遠藤雄弥、津田寛治、仲野太賀、松浦祐也、千葉哲也、カトウシンスケ、井之脇海、イッセー尾形

【10月8日(金)全国公開】

©表記: ©bathysphere ‐ To Be Continued ‐ Ascent film ‐ Chipangu ‐ Frakas Productions ‐ Pandora Film Produktion ‐ Arte France Cinéma

写真:菅原有希子

津田寛治さん / ヘアメイク:黒木翔 スタイリスト:三原千春

衣装:ジャケット¥66,000 シャツ¥41,800 パンツ¥47,300 以上全てヨーガンレール(tel.03-3820-8805)

この連載コラムの新着記事

-

【寛一郎さん】『ばけばけ』から一転!でも魅力的な『たしかにあった幻』の“ズルい男”役。「僕が演じる役には、僕の小さな分身が絶対にいます」

2026.02.04

-

『トワイライト・ウォリアーズ』でも注目のフィッシュ・リウ(廖子妤)さん。『私の愛のかたち』で脳性麻痺の女性の“心と身体”、“恋と性欲”の「当たり前」を演じ切る!

2026.01.31

-

【齊藤京子さん】「”アイドルは恋愛禁止”と言われたことはないし契約書にも書かれてなかったけど、”そういう文化”という認識はあります」【映画『恋愛裁判』】

2026.01.22

-

【2025年公開映画 】『国宝』ランクインなるか?本当に面白かったのはコレだ!“偏愛気味” ベスト10【日本・アジア映画編】

2025.12.24

-

【2025年公開映画 】本当に面白かったのはコレだ!“偏愛気味” ベスト10【洋画編】

2025.12.20

折田千鶴子 Chizuko Orita

映画ライター/映画評論家

LEE本誌でCULTURE NAVIの映画コーナー、人物インタビューを担当。Webでは「カルチャーナビアネックス」としてディープな映画人へのインタビューや対談、おススメ偏愛映画を発信中。他に雑誌、週刊誌、新聞、映画パンフレット、映画サイトなどで、作品レビューやインタビュー記事も執筆。夫、能天気な双子の息子たち(’08年生まれ)、2匹の黒猫(兄妹)と暮らす。

この記事へのコメント( 0 )

※ コメントにはメンバー登録が必要です。