禁断メロドラマ、パク・チャヌク監督作『別れる決心』。脚本家、チョン・ソギョンさんが製作裏話を明かす!

-

折田千鶴子

2023.02.17

刑事映画×ロマンス映画

刑事映画×ロマンス映画『別れる決心』は、先が読めず、観ている自分までその罠に絡めとられてしまいそうになり、怖くも興味を禁じ得ず、ガン見必至の挙句、心がグラグラに動揺させられる――そんな映画です。愛が胸に染みて痛い…切なくも甘美な…というメチャクチャ、メロドラマでありつつ、どこかハードボイルドなタッチにも魅せられて……。

© 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

2023年2月17日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

ゴリッと男臭く強烈なイメージの強かった、『復讐者に憐れみを』(02)『オールド・ボーイ』(03)などのパク・チャヌク監督ですが、ある時点から少しイメージが変わってきました。その陰には、本作の脚本を手掛けたチョン・ソギョンさんの影響が少なからずあったように思えます。

ソギョンさんと言えば、BTSのRMさんが“大ファンだ”と公言しているように、その素晴らしい才能に世界中から注目が集まっています。手掛けた配信中のNetflixシリーズ「シスターズ」も日本で第1位、グローバルランキングで第3位を記録。「シスターズ」も見始めたら最後、つい最終話まで若干仕事そっちのけで観続けてしまいました。

そんなソギョンさんは、“パク・チャヌク監督復讐3部作”の3作目『親切なクムジャさん』(05)以降、共同脚本として何度もパク監督と組んで来ました。最新作『別れる決心』は、昨年のカンヌ国際映画祭・監督賞を受賞! 本作の脚本集がベストセラーとなったソギョンさんに製作秘話――脚本と映画との距離、共同での執筆方法、脚本家から観た感想など、オンラインでふんだんに語っていただきました!

チョン・ソギョン(脚本家)

1975年生まれ。パク・チャヌク監督が審査員長を務めたコダックの短編映画賞で1位を獲得。以降、彼の元で多数の脚本を共同執筆。タッグ作に『親切なクムジャさん』(05)、『サイボーグでも大丈夫』(06)、『渇き』(09)、『お嬢さん』(16)など。その他の作品に『毒戦 BELIEVER』(18)、日本のドラマのリメイク作「マザー~無償の愛~」(18)、Netflixシリーズ「シスターズ」など。

──日本でもシナリオ集が発売されることもありますが、ベストセラーになるなんてスゴイ。韓国では、よくあることですか。

「私が手掛けた脚本は『お嬢さん』以降出版されていますが、今回のようにベストセラーになったのは異例です。ただ最近、韓国ではドラマや映画の脚本が出版されるケースが多く、読者も増加傾向です。韓国の出版界の1つのトレンドと言えると思います。私は脚本を書く際、頭の中に映画館があって、そこで起こることを文字にしますが、観客はその反対です。観客は映画を観て、次に文字で読む。読むとき観客の頭の中の映画館で作品が上映され、観た時の感情を振り返りながら、もう一度心に刻むことができる。映画と脚本集が相互的な作用を果たしているのかな、と思います」

『別れる決心』ってこんな映画

岩山からキ・ドスという男が転落死する。事故か、事件か、それとも自殺か。刑事ヘジュン(パク・ヘイル)は事情を聞く中で、ドスの若い妻で中国出身のソレ(タン・ウェイ)の様子を不審に思う。しかし介護士のソレにはアリバイがあった。それでも疑惑を拭いきれないヘジュンはソレを監視し、何度も事情聴取を行うことに。日々監視し、事件について語り、弁当を食べ、時に笑みを交わすうち、ヘジュンの心の中にソレに対する複雑で特別な感情が芽生え始める。そんな折、出入国・外国人庁の元職人であったドスの遺書が見つかり、自殺と断定されるが――。

──本当に翻弄され、酔いしれました! 刑事ヘジュン役のパク・ヘイルさん、容疑者ソレ役のタン・ウェイさん、お2人とも本当に素敵に脳みそや感情を揺すってくれました。それらのキャラクターを生み出したソギョンさんが映画を観て、“そこでそんな表情するの!?”など、予想外の驚きはありましたか。

「どのシーンも、2人の演技や表情は予想外でした。例えばパク・ヘイルさんの表情――最初に携帯のパスワードを知りたい時のセリフ1つだけでも、すごく意味深長な表情で語っていたのも驚きました。また映画を撮る前から、タン・ウェイさんがどんな演技を見せてくれるのか、ずっと気になっていました。そうしたらもう、驚きの連続! ソレは本心を包み隠し、なかなか気持ちを表現しないキャラクターです。心の奥にある深い気持ちを、ずっと見せずに物語が進んでいきます。他の人の言うことをすべて受け入れているだけーー例えばヘジュンに疑われたら、疑われるまま。事情聴取で“写真を撮る”と言われれば、自分でスカートをめくり上げる。どこかに行けと言われれば行くし、どこかに来いと言えば来る。そんな姿をずっと見せていたんです。でも最後の最後、海における一連のシーンで、初めてタン・ウェイさんはソレの内面を見せてくれました。2時間ぐらい本心を見せなかったことで、逆にソレの本心がハッキリと分かった瞬間、こんなにも胸が痛くなるのか、という思いを抱かせてくれました」

──ソギョンさんは“愛という言葉を使わずにメロドラマを書きたかった”と資料で語っていますが、かなり難しい挑戦でしたか。

「最初、このプロジェクトをお断りしたのですが、理由の1つがメロドラマやラブストーリーに自信がなかったからです。でも大ファンのタン・ウェイさんがヒロインを務めてくださるなら書ける、と思いました。それくらいタン・ウェイさんが大好きでした(笑)。彼女を念頭にキャラクターを作り始めましたが、彼女が非常に多様な顔を持ち、色々な表現ができるので、逆にキャラクターを開発・発展させるのに少し苦労しました」

「一方、ヘジュンというキャラクターは妻がいて、新たにソレという女性を愛するようになり、2人どちらも諦めたくない。そんな男性キャラクターを女性たちはどんな風に受け入れるかも、とても悩みました。それもパク・ヘイルさんが決まり、悩みが解消しました」

パク・チャヌク監督との共同作業

──パク・チャヌク監督とソギョンさんの共同作業のユニークな進め方、“1つのハードウェアと2つのモニター&キーボード”でリアルタイムに推敲し合っていく、という方法で本作も作業されたのですか。

「以前はそうでしたが、私が『渇き』の時に第1子を生み、『お嬢さん』の時に第2子を生んだので、それ以降はなかなか並んで修正作業する時間が取れなくなりました。まずシノプシスについて監督とたくさん話し合い、私が初稿を書き、私が送った脚本に監督が追加をして送り返してくる、というメールのやり取りで書き進めました。いつも非常に簡潔に仕事ができて、とても楽しい作業なんです」

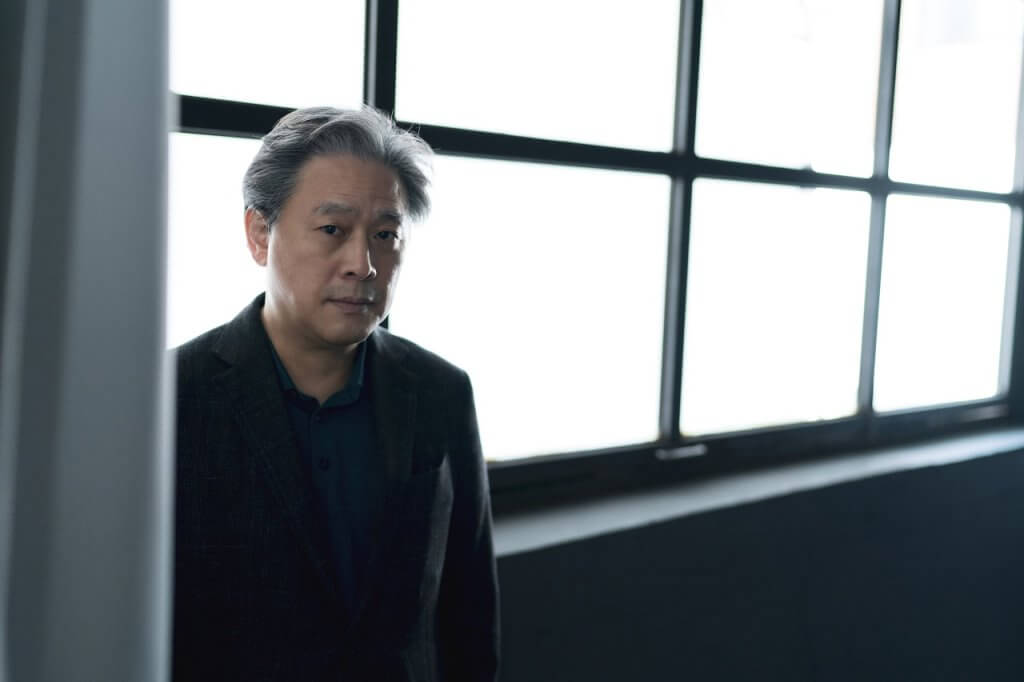

パク・チャヌク監督

──意見が合わないことも当然あると思いますが、今回はどんな点で意見交換がありましたか。

「ソレとヘジュンの愛情が不公平ではないか、と私が思ったところです。ソレは全身全霊すべてをヘジュンに捧げているのに、ヘジュンは職業的な自負心を持ったままソレを愛しているのではないか、それは女性としてちょっと受け入れられない。そのバランスを取りたいと、少し意見の対立はありました。でも、そんなヘジュンが自負心を捨てて崩壊していく、それは死よりも苦しいのではないか、と監督がおっしゃって。確かに監督の方が正しいな、と説得されました。パク監督とは、不思議なくらい気が合うんです。これまで一緒に作業をしながら、つまらないと思ったことは一度もありません。パク監督ほど私(の書くもの)を受け入れてくれる方は他にはいない。おそらく脳の構造が似ているのではないかと思います」

──先ほど“最初は断った”という話がありましたが、その後、どのように引き受けるに至ったのでしょう?

「監督が「リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ」(2018年にイギリスのBBCで放映された全6話のドラマシリーズ)をイギリスで撮っていた時、ロンドンに遊びに行って久しぶりにお会いしたんです。その時、これまでで最も辛そうな姿でした。監督から、“1人の刑事の管轄区域で、ある女性が2人の男性を殺す”作品を提案いただいた際、先ほどの理由に加え、『渇き』にも似ていると思って断ったのですが、監督のそんな姿を見て、これは一緒に脚本を書かなければ、と思いました。監督は脚本を書くと非常に状態が良くなることを知っていたので、“シナリオ・セラピー”をしなければ、と一緒に書くことに決めました」

──ソギョンさんと共同脚本を執筆するようになって以降、強烈だったパク監督の作風の印象が少し変わったのも納得です。

「作品の“血”や“暴力”という描写は、作り手と観客がすぐに緊密な関係を築ける利点があります。観た瞬間、観客は恐怖や嫌悪感を覚え、感情移入できる。そのための1つの仕掛けです。以前のパク監督作には暴力シーンがとても多かったですが、本作では監督も暴力シーンがなくても観客と緊密な感情の共有ができる、と自信があったのだと思います。監督も私も目指したのは、とても微妙で隠密な心理を観客に伝え、観客がそれを受け止めてくれることでした」

脚本から映像への飛翔

──監督は小説「刑事マルティン・ベック」シリーズ(スウェーデンの人気小説)と、韓国歌謡「霧」にインスピレーションを受けたそうですが、その2つからソギョンさんも何かイメージを広げましたか?

「小説は、監督が勧めてくれた何作かを読みました。刑事は刑事でも、どこか会社員的な、オフィスの中で勤勉に事件を解決していく雰囲気を感じました。そのイメージは、ヘジュンに少し影響した気はします。私も監督も、“誠実に1日1日を生活者として生きている人”に惹かれるんです。また、監督から“本作は「霧」という曲からスタートした”と聞いた時は驚きました。私は聴いたことがなかったし、昔の曲はあまり好きではないので(笑)。でも初めて聴いて、すごくいい曲だと思いました。そこで私は、“霧”というものを論理的に捉えてみたんです。海と山の間の空間を埋めてくれるのが“霧”であり、“霧”は本作の男女2人の心を表していると思いました。ちなみに私と監督の音楽の好みは、全然違います(笑)。それは『親切なクムジャさん』の頃から思っていました。監督は懐メロ的な曲がとても好きですが、私はヒップホップが好きなので」

──脚本と映画の距離は、どのように感じましたか。“こんな風になったのか!!”という驚きもありましたか。

「本作は、これまで私が書いてきた中で、脚本と映像作品の距離が最も離れていると思いました。本作以前は色んなものが上手く折り重なり、ロケにしろセットにしろ私のコントロールが効くところがありました。でも本作には“自然”がたくさん入っていることもあり、書いたものと出来たものがとても離れていると感じたのだと思います。山も海も出てくる。そして“感情”も偶然による1つの“自然”。その他の要素も入り、私が統制できない部分がありましたが、“自然”はそのまま受け入れると上手く作品に繋がっていく、そこも本作のいい点だと思いました」

「特に私が予想していなかったのは、エンディングのシークエンスです。私は元々論理的な結末として、あのシークエンスを考えていました。ところが本作を初めてカンヌのスクリーニングで観た時、ソレが車を止めた瞬間からドキドキし始め、最後までその状態が続き、とても心が動きました。それから悲しい気持ちにもなりました。監督と20年くらい作品を作ってきて、初めての感覚でした。本作は観客と作り手の気持ちを結びつけてくれ、私個人も緊密に感じられた本当に大切な作品です」

(以下、結末に触れます。解釈の一助として鑑賞後にお読みください!)

「私が考えていた論理的な結末ですが、ソレは元々心の中に“死”を抱えているようなところがありました。母親と祖父を山に還し、自分も死を選ぶことを考えていたと思うんです。セリフにもありますが、“本当は海の人間なのに、山で生まれてしまったがため苦しむことになった”わけです。ヘジュンとの関係が上手くいけば違ったかもしれませんが、そうはならなかったので、一度山に登り、そこから海へ降りていくと私は考えました。それが彼女の“死への旅”だと思ったんです。でも映画を見たとき、それは個人的な旅ではなく、神話的なものーーまるで妻を失って地獄に落ちたオルペウスのような話だと思いました。私は意図しませんでしたが、自然、自然を汚染するもの、人々の努力によって、そのような作品が生まれたのだと思いました」

ソレの愛の強さの源

──先ほど“パク監督との意見交換”の話で驚いたのは、執筆時にはソレの方がヘジュンをより深く愛することに不公平さを感じたことです。実際に映画を観ると、ヘジュンの方がソレに翻弄され、愛にがんじがらめになっていく印象を受けます。

「実はその点について、タン・ウェイさんとよく意見交換をしました。ソレは自分のことを説明せず、弁解もせず、黙々と受け入れる受け身の女性という印象がありますよね。でもそれって実は、矛盾しているようですが、内面に大きな力があるからなんです」

「例えば最初の夫からソレは暴力を受けていましたが、肉体的に暴力を受けても彼女は真の意味では傷ついていない。ソレが本当に傷ついたのは、夫がソレを中国に帰すと言った時です。どうしても帰りたくない彼女は、そこで大きな力を発揮することになったのです。また後半、中国人男性に殴られる時も、“10分間だけ殴られる”とか言ってましたよね(笑)。ソレは被害者のように殴られながら、実は対極する大きな力を発揮することが出来るのです。何かを決心すれば、夫を殺すことも、自分の存在さえ消滅させることも出来る。だから小さなことは大したことじゃないと放っておく。その時が来れば力を発揮する。そういう力があるとタン・ウェイさんも感じた、とおっしゃっていました」

「タン・ウェイさん自身、色んなものを受け入れる性格で、でも何かを決断すると行動に移す力がある方。だからこそ自然な演技で、私たちの心に響くのだと思います。もちろん私も映画を観て、ヘジュンがソレを愛する気持ちの方がより大きいと感じました。だから“崩壊”という言葉が1つのキーになるわけですよね。まるで目の前で建物が崩れるように自分自身が崩壊していくけれど、彼は自由にしてあげる流れになるわけです。結果、色んな残骸が残るけれど、それさえも受け入れる。おそらくソレも海で、彼の大きな愛を感じていたと思います」

いやはや最後の衝撃は、暫く言葉が出ないほど……。

ヘジュンを演じているのは、なんと『殺人の追憶』で若き美しい犯人(らしき人)を演じた美少年だった、あのパク・ヘイルさんとは!! いつの間にか、こんなにも骨太な作品が似合う大人になったのか、という嬉しい驚きもありました。そして『ラスト、コーション』でトニー・レオンを誘惑した妖艶なタン・ウェイさんのミステリアスな魅力!!

ざわざわざわざわ。もう一度、観たい。是非、皆さんも濃密で残酷な愛の残滓をとくと味わってください。

映画『別れる決心』

<STORY>男が山頂から転落死した事件を追う刑事ヘジュン(パク・ヘイル)と、被害者の妻ソレ(タン・ウェイ)は捜査中に出会った。取り調べが進む中で、お互いの視線は交差し、それぞれの胸に言葉にならない感情が湧き上がってくる。いつしか刑事ヘジュンはソレに惹かれ、彼女もまたへジュンに特別な想いを抱き始める。やがて捜査の糸口が見つかり、事件は解決したかに思えた。しかし、それは相手への想いと疑惑が渦巻く“愛の迷路”のはじまりだった……。

監督:パク・チャヌク

脚本:チョン・ソギョン、パク・チャヌク

出演:パク・ヘイル、タン・ウェイ、イ・ジョンヒョン、コ・ギョンピョ

—————————————————–

2023年2月17日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

—————————————————–

配給:ハピネットファントム・スタジオ

—————————————————–

© 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

映画『別れる決心』公式サイト

この連載コラムの新着記事

-

【映画『あまろっく』江口のりこさんインタビュー】「好きな人を見つけて一緒に暮らしていくって、最高じゃないですか」

2024.04.17

-

【中国No.1インフルエンサー 『劇場版 再会長江』竹内亮監督インタビュー】「激動の10年で最も驚いたのは、結婚観の変化だね!」

2024.04.11

-

NYのセレブ夫婦に突然の亀裂!? 映画『ブルックリンでオペラを』レベッカ・ミラー監督インタビュー

2024.04.04

-

『燃えるドレスを紡いで』【関根光才監督×中里唯馬さん対談】パリコレ・オートクチュール招聘デザイナーが衣服の最終到達点で見つめたもの、その先へ――

2024.03.28

-

“毒親”がこんなに!? 今春の注目作から考える。子どもはいかに育つのか、いかに感性や存在を殺されるのか――

2024.03.06

折田千鶴子 Chizuko Orita

映画ライター/映画評論家

LEE本誌でCULTURE NAVIの映画コーナー、人物インタビューを担当。Webでは「カルチャーナビアネックス」としてディープな映画人へのインタビューや対談、おススメ偏愛映画を発信中。他に雑誌、週刊誌、新聞、映画パンフレット、映画サイトなどで、作品レビューやインタビュー記事も執筆。夫、能天気な双子の息子たち(’08年生まれ)、2匹の黒猫(兄妹)と暮らす。

この記事へのコメント( 0 )

※ コメントにはメンバー登録が必要です。