シングルマザーの僕の母は、駅前で1枚のチラシをまいたー『沈没家族ー子育て、無限大。』著者・加納土さんインタビュー

-

丘田ミイ子

2021.02.12 更新日:2021.02.13

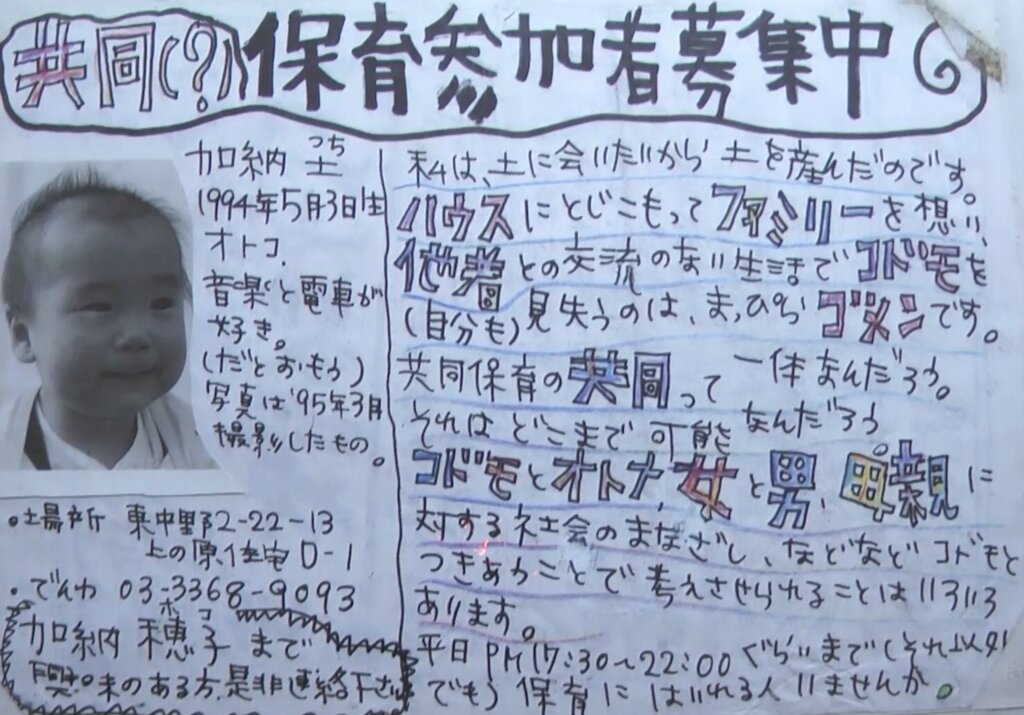

90年代の東京で、22歳のシングルマザーの女性がこんなチラシをまきました。

「あなたも子育てしてみませんか?」

その声は知人から知人へと波及し、多くの人の元へ届くことになりました。

最初の拠点となったのは、親子の住むアパート。チラシを見た人や知人が母親の不在時に保育をする訪問タイプの共同保育が始まりました。「沈没家族」と名づけられたそれは、複数の母子やシングルの若者と生活を共にするシェアハウスでの共同保育へと形を変えていきます。人々は新たに借りた一軒家を「沈没ハウス」と名づけ、住人のみならず多くの人がそこで保育に参加するようになりました。

「お花見に友だちを呼んだらどんどんひとが集まって来るような感じで、「保育人」は増えていった」

沈没家族の成り立ちをそう語るのは、その女性の息子であり映画監督の加納土さん。私がその存在を知ったのは、土さんによるドキュメンタリー映画『沈没家族』とそれを書籍化した『沈没家族ー子育て、無限大。』(筑摩書房刊行)でした。そこには、母であり発起人である穂子さんが共同で始めた保育の様子と、沈没家族で育った土さんが大人になって当時保育に参加をしていた人たちと出会いなおしていく様子が描かれていました。

©️おじゃりやれフィルム

沈没、という言葉を聞くとネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、その名の由来にはこんな秘話がありました。

ある政治家が、こんなことを書いていたそうだ。

「いまの日本は家族の絆が薄くなっている。離婚する家庭も増えている。男は外に働きに出て、女は家を守るという伝統的な価値観がなくなれば日本は沈没していく」と。これを見た保育人たちは、腹を立てたり笑い飛ばしたりしながら、そんなんだったら俺たちのやっていることは沈没家族だねと盛り上がったそうだ。(『沈没家族ー子育て、無限大。』より引用)

沈没家族は、一人の女性と子どもが生きていく足掛かりを見つけるための「選択」であり、多くの人にとっての「生活」としてそこに在りました。そして、そこには1つの言葉にカテゴライズできない、人と人との関わりがありました。もっと言えば、子どもがいても、いなくても、女性でも、男性でも、どちらと選ばなくとも。社会で生きづらさを感じている、なるべく多くの人にこの記事が届くことを願いながら、その名に秘められた思いを前置きしておきたいと思います。

写真提供/加納土さん

私はこの映画や本に触れて、穂子さんの迸るエネルギーに感銘を受けるとともに、自分の育った環境を振り返る土さんの眼差しから大きな勇気をもらいました。親が子育てを語るシーンは多いけれど、子がそれを語るシーンはそれほどに多くはない。だからこそのヒントが、その1シーンや1ページには詰まっているように感じます。

待ち合わせは東中野駅。かつての沈没ハウスが在ったこの町で在りし日の思い出を辿りながら、監督/著者の加納土さんに、お話を聞きました。

▲加納土(かのう・つち)/1994年生まれ、神奈川県出身。武蔵大学社会学部メディア社会学科の卒業制作として、2015年に『沈没家族』の撮影を始める。PFFをはじめとする映画祭で高い評価を受け、初監督作品となる『沈没家族 劇場版』の公開へ。2020年には著書『沈没家族—子育て、無限大。』(筑摩書房)を刊行。

作品に込めた社会への想い

——映画の公開と書籍の刊行を経て、今感じていることをお聞かせいただけますか?

今の時代を生きている人たちが「こんな家族の形があるんだ」「こんなやり方があるんだ」って驚いたりワクワクしてくれている様子が嬉しかったです。20年前はシェアハウスって言葉もなかったけれど、映画を公開したことで、様々な形で子育てをしている人や子どもと関わる人たちにも出会えました。「多様な生き方がある」ということを僕自身が肌で感じる機会にもなったと思います。書籍を出すことになったきっかけも、筑摩書房の編集さんが映画を観に来てくださったことでした。

——上映中は、ほぼ全回ご挨拶に駆けつけていらっしゃったのも印象的でした。書籍はもちろん、自主上映や特別上映など今度も映画に触れる機会もたくさんありそうですが、印象的だった観客や読者の感想はありますか?

「今、自分は楽しく子育てをしているけど、子どもが大きくなった時に自身の育った環境をどう思うのかが不安だった」という赤裸々な声がたくさん届いたことでしょうか。そんな中で、実際に少し変わった環境で育った僕自身が顔を出して映画を作って、のほほんと生きている(笑)。そんな“結果”としての僕を見て、「肩の荷がおりた」と言ってくれる人が多かったことがとても嬉しかったです。

——“子育て、無限大。”という言葉は、書籍化にあたって新たに付け加えられた言葉ですよね。

そうですね。子育てをしているより多くの方に届けたいと思うと同時に、人々がもっと気軽に子どもと関われるような世の中になればという願いがあります。必ず親が一人で子どもを育てなきゃいけないなんてことはないはず。だから、書籍も「育児本」というところだけに収まって欲しくないという気持ちがありました。実際に、ノンフィクションとか映画とか社会とか生き方とか、本屋さんにあるいろんなジャンルの中にこの本を並べていただいていたことが嬉しかったですね。

——社会に対する思いやメッセージも込められていたのですね。

今はライフスタイルの形としてシェアハウスがちょっとしたトレンドで、不動産が取り扱っている育児シェアハウスの物件もあったりしますよね。映画の公開にあたってお邪魔する機会もあったのですが、綺麗だしおしゃれだし、びっくりしました(笑)。沈没家族はみんな貧乏で「シェアせざるをえない」というのがベースにあったので…。「共助」にはあたるけど、そういった生活を送る人たちにしっかりした「公助」も出さなくてはいけないんじゃないかという思いはありますね。

親と子も、大人と子どもも、“人と人との関係”であるということ

▲穂子さんが共同保育のチラシを配った場所で、土さんも映画のチラシを配りました。「さすがにあれはドラマティカルだった!」と振り返る土さん

——2つの作品を通して感じたのは、親子や家族として以前に、穂子さんと土さんが人対人の対等な関係を築かれているということでした。そういった関係性はどうやって築かれたのでしょうか?

穂子さんの僕への関わり方が自然と僕たちの関係をそうさせてくれたんだなって思います。わかりやすいところで言うと、「母親のことを“穂子さん”って呼んでいるのが不思議」と周りによく言われましたね(笑)。なんだろう、シェアメイトって感じなんですよね。沈没ハウスを出てからは八丈島で2人暮らしだったんですが、その生活では特にそんな感覚がありました。子供と親ではなくて、あくまで対等な同居人。「公共の場にものを置かない」とか彼女の言葉の選び方もそんな感じなんですよ(笑)。

©️おじゃりやれフィルム

▲かつてと同じ場所で。「昔はあんな高い建物なかったんだけどなあ」と土さん。

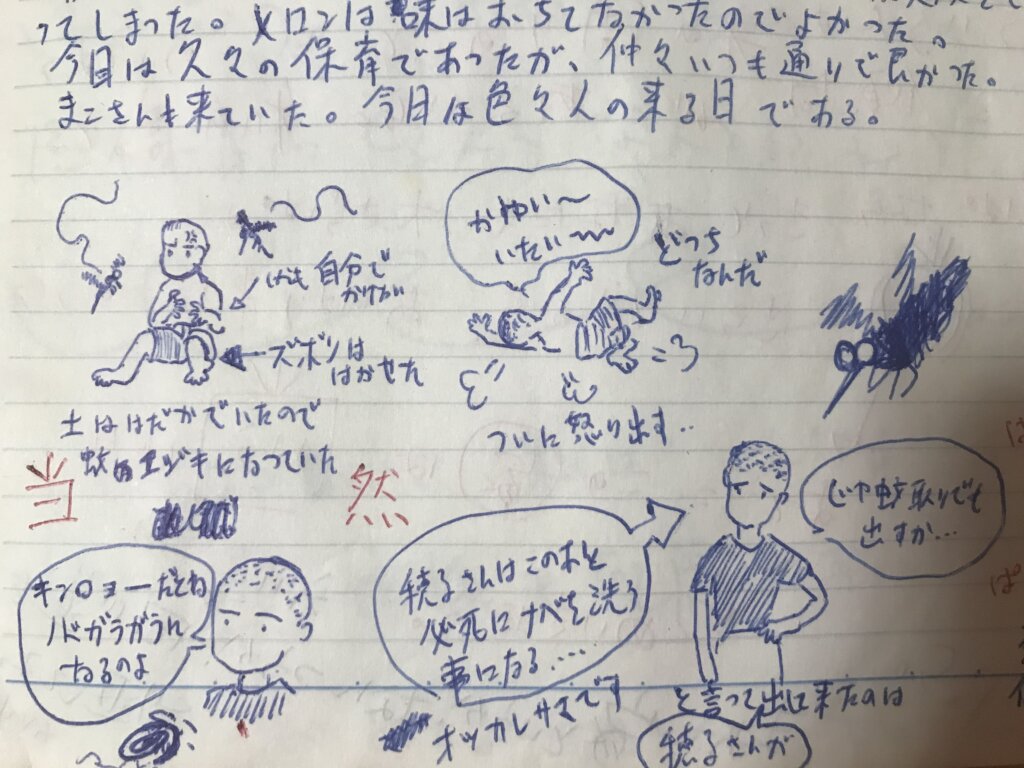

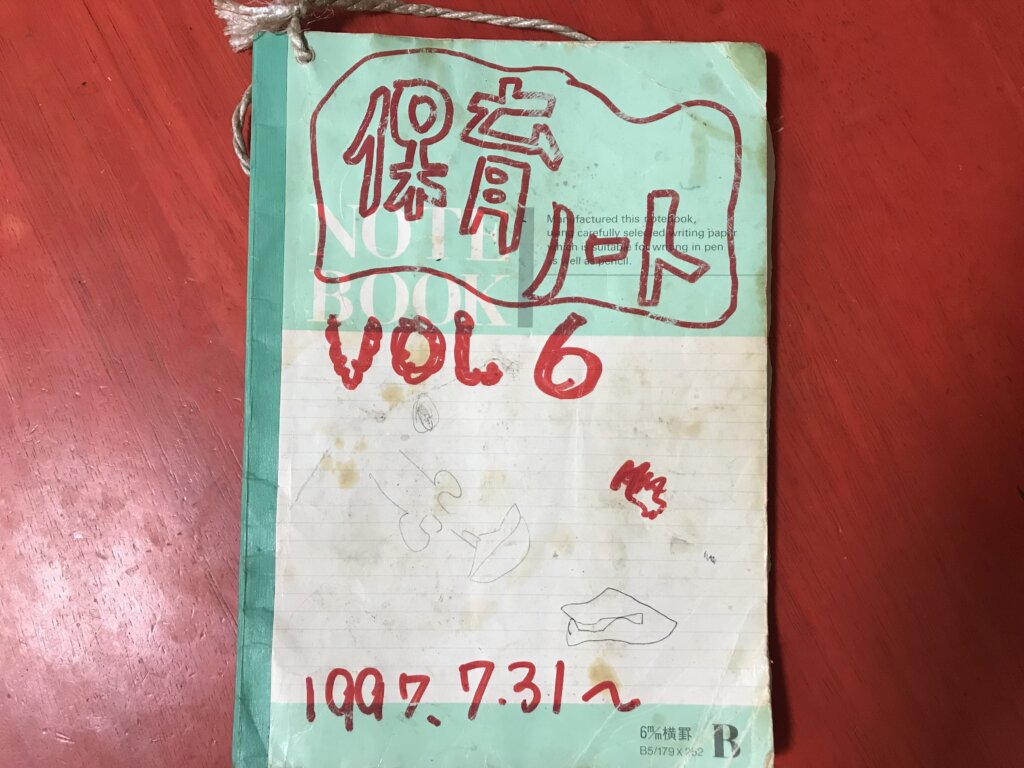

——保育人の方々の土さんへの関わり方も熱心なものでしたね。交代に保育ノートを書かれたり、<どう育てるか>ではなく<どう関わるか>という議題が交わされていたり…。

僕もその記録を見た時は「こんなに真剣に考えて保育に参加してくれていたんだ!」とびっくりしました。ノートの中で穂子さんが悩みや思いを書いていたり、時に「早く帰ってきてください」って叱られていたり…(笑)。肉筆でそういうやりとりが残っているのが時代だなって思うし、ありがたいなと思います。幼い僕の記憶の中での彼らは、“たくさんの保育人”という印象だったのですが、映画を撮り始めて全く別のものに変わりました。

▲保育ノートには、その日の土さんの様子や保育を通じて感じたことがいろんな人の視点で綴られている。写真提供/加納土さん

——どんな変化があったのですか?

1人1人に再会してみると、各々のバックボーンがあって、沈没ハウスにくる動機も違うし、子供に対する接し方もぞれぞれ違ったんです。「保育人じゃないよ、私はあくまで土と一緒に暮らしていただけ」って言う人もいたりして…。それらを知って個人の顔が立ち上がってきた時に「保育人」って言葉に対して違和感が出てきたんです。人対人の様々な関わり方を、一つの言葉でカテゴライズしちゃダメだなと強く感じました。それは、両親である穂子さんと山くんに対しても同じ。“母”や“父”じゃなくって、なんかもっとあるだろうなって。そんな風に思ったんです。

——土さんには、沈没ハウスでの生活だけでなく、父である“山くん”と過ごす週末の時間もありました。そのあたりは当時どんな風に感じていたのでしょうか?

週末になると、山くんと過ごすモードになれる自分がいましたね。山くんが総武線に乗って東中野駅まで迎えにきて、駅までは穂子さんが送ってくれて引き渡すみたいな感じで…。あの改札前からスイッチが変わるような感覚がありました。その数分の二人が気まずそうだから、早く1人で電車に乗れるようになりたいと思ったりして(笑)。

▲沈没ハウスの屋上で「腹を割る」意味を兼ね、ボクシングをする母・穂子さんと父・山くん。写真提供/加納土さん

——当時の土さんは6,7歳でしたよね。

ある種いい意味で演技ができるというか、かといって何かを我慢しているとかではなくて、人と接する上で一番心地よい立ち位置を獲得できる方だとは思いますね。それは、いろんな人が出入りしていた沈没ハウスの影響なのかなって。箸の持ち方一つにしても人によって言うことが違ったりするので、その場その場のやり方で箸を握っていましたし…。(笑)。

写真提供/加納土さん

——ものすごい適応力です(笑)。穂子さんと一緒の時は食べないマクドナルドを食べたり、深夜の映画館に行ったり。対比としてシンボリックな父子の生活もとても心に残っています。

山くんと人と人との対等な関係になれたのは、映画の撮影中だったかもしれません。それまでは、穂子さんよりは親と子という感じがあったというか…。まあ、実際親子なんですけど(笑)。写真家の山くんの撮る写真は素晴らしいし、一表現者として「撮りたい」という僕の思いを尊重してくれて、真正面からぶつかるようなシーンでも決して撮影を止めなかった。本当の父であることが僕にとってのよりどころではなく、彼の誇れるところや強みでもない。でも、僕との関係において「沈没のみんなとは違う、特別なものなんだ」という思いが、時々見せる父親然とした振る舞いに繋がっていたのかなと思います。

▲「山くんが撮影した写真の中でも、とても好きな一枚です」写真提供/加納土さん

加納土が加納土監督になるまで

▲『沈没家族 劇場版』が上映されたポレポレ東中野前で。沈没ハウスで暮らしていた頃、穂子さんもここによく通ったのだとか。

——沈没ハウスを出た後は、高校卒業までを八丈島で過ごされましたね。土さんはそこでどんなカルチャーに触れてきたのでしょうか?

今でも好きなものって全体的に穂子さんの影響をすごく受けているなって思います。THE BLUE HEARTSとかBo Gumbosとか、インドが好きなところも…。それはすごく悔しいですね(笑)。穂子さんに対して、そんな劣等感みたいなものはずっとあります。でも、水木しげるさんは、僕オリジナルかも! 学童に本がたくさんあって好きになって、水木しげる先生って呼んでました(笑)。中高はずっとサッカーに没頭していて、スポーティな青春を送っていました。

——映画監督という道に進もうとを思ったのには、どんな経緯があったのでしょうか?

映画監督を志していたわけではなかったのですが、社会問題に対しては敏感な方だったかもしれません。知ろうとしていたし、知る機会も多かった。それは祖母・みんばの存在も大きいと思います。韓国で生まれて、広島で被曝をして、その後女性史の研究をしていた彼女はいろんなルーツと知識を持った人でした。穂子さんにしてもみんばにしても、社会への関心は大きかったし、日常にそんな会話が当たり前にあって…。そんな中で、ドキュメンタリーに夢中になったのは、穂子さんに教えてもらった森達也監督の『A』という作品がきっかけでした。

▲沖縄・波照間島にて、祖母・実紀代さんと穂子さんと。写真提供/加納土さん

——どんなところに惹かれたのでしょうか?

森監督の作品は「物事は多面的であって、答えは一つじゃない」って教えてくれるようで興味深かったんです。社会に対して敏感な環境で育ったけれど、それでもまだ一面しか知らないという気持ちがあったので、そこからドキュメンタリーをたくさん見ました。都内在住の今となってはドキュメンタリーを観られる場所はたくさんあるけど、八丈島での暮らしでは誰かからのプッシュがないと出会えなかったとは思いますね。悔しいけど、それも穂子さんだった。新聞やテレビでは見ることのできないような視点。そういうことをもっと知りたいという思いから、映画を撮る上での技術を学ぶ美大や芸大ではなく、大学の社会学部に進みました。

子どもの頃の記憶と大人になった自分の狭間で

——沈没家族はその大学での卒業制作として発表されたものが話題なり、劇場版として公開されましたね。自身の生い立ちをテーマにしようと思ったきっかけは?

大学二年生の時に、沈没同窓会があったんです。30人くらいの大人子どもが集っての十何年ぶりの再会で、それまでは沈没での暮らしのことは全く頭になかったので、どう振舞えばいいかわからなくて。顔も名前もわからないから、感動の気持ちも沸かなかった。でも、彼らの中には涙を流して僕との再会を喜んでくれる人がいたり、「土はちっちゃい時カボチャがダメだったよね」とか僕すら知らない僕のことで盛り上がったり…。当時の写真をまとめたスライドショーを見ていたら、「ああ、同じ人なんだ!」って不思議な実感が湧いてきました。

——なるほど。

「この人たちにいろんなことをしてもらったんだな」って感じました。その時に、この関係性をゆるっと捉えたまま人生を進めたくないと思ったんです。もっと話したいし、知りたい。“出会いなおしたい”っていう言葉が一番しっくりくるかな。みんなが今の僕をどう思うのかも気になりました。そんなモヤモヤした気持ちが残っていたので、撮影はすごくパーソナルな形で始まったんです。多くの人に届けたいとか、映画監督としてどうなりたいとかそういう野望じゃなく。ただあの人たちに出会いなおすための口実として、カメラを向けていたように思います。

▲残されている写真たちはどれも素敵で、このまま時が再生されそうな瞬間がぎゅうっと閉じ込められている。写真提供/加納土さん

▲「あぐらの中に土がすわった。それはとても自然でしばらく私はイスになった。全然キツくなくて、なんなんだろうな、あれは」 (保育ノートより一部抜粋)

——そんな作品が話題を集め、広く届けられるものになりました。幼い頃の自分を切り取るとともに、その地続きの人生を生きている土さんの眼差しが作品をより興味深いものにしていると感じました。

幼い自分が感じていたことと映画を作る上で今の僕が感じていること。その狭間で苦しんだこともありました。劇場版にあたって、新たにナレーションやテロップを入れたんですけど、すごく苦労しましたね。見ている人に託すことができた卒業制作から、見せるものに仕上げる劇場版への過程で、自分の感情を編集している感覚になっちゃって…。大きくわかりやすく言葉にまとめるとこうだけど、違う感情があった記憶もある。でも、映画にするためには、自分の感情を整えて出さなきゃいけない。そんな葛藤はめちゃくちゃあったし、今でも「あれでよかったのかな?」って時々思うことは正直あります。

©️おじゃりやれフィルム

——今のお話を含めて、すごく“ドキュメンタリー”を感じます。

自分の感情を整理することで見ている人に伝わりやすくなったとしても、自分がそれを許せるのか。そういう戦いがありました。完全に当時の記憶を覚えてなければ今の僕からなんだって言えるけど、7,8歳の僕から「お前、それは嘘じゃない?きれいにまとめてない?」って言われているような気がして…。今思うと、そんなことをナレーションで言ってしまえばよかったのかなって思いますね(笑)。

▲映画の中にも登場する、土さんが幼少期に遊んだ公園で。

沈没家族は、運動でも思想でもなく、生活だった

——映画には、現在の穂子さんの「うれP家」での活動や日々の生活に焦点を当てたシーンもありました。書籍にもそのエピソードが描かれていて、生きていくための場所をクリエイトしていく穂子さんという人の生き方がより伝わってきました。

「私は土に会いたいから土を産んだのです」「たまたま発生したんだよ、君という存在は」そんな言葉を言えてしまう穂子さんはやっぱりすごいし、書く文章や物事への見つめ方には毎度ドキッとしてしまいます。でも、現在の穂子さんのシーンを入れたことで、「実在していたんだ!」「一気に親しみが持てた」なんて声もあって興味深かったですね(笑)。やっぱりすごい人なんだと思いました。同時に、映画と書籍を作る中で、穂子さんは今も昔も、自分が自分として生きていくための場所を見つけようとしているんだということにも気づきました。

——「生きていくための足掛かりを見つけないと」。そんな穂子さんの言葉は、すごく印象的でした。

実際、シングルマザーの穂子さんや同居していたしのぶさんは「運動や思想じゃなくて生活手段だった」と沈没家族を振り返っています。穂子さんが沈没を出て八丈島へ行くという決意をしたのも、沈没家族が注目されることで思想や運動にまきこまれたり、穂子さん自身がそんな活動のアイコンとされるような感覚に違和感を感じたのだと。穂子さんは「1人じゃ育てられない」と認めた上であのチラシをまいて、生活をしていくための助けを人にもとめた。僕はそのことに一番愛情を感じています。世界にはたくさんの人がいること、人と人は関わりながら生きていくんだということを、生まれて間も無く教えてくれた。その選択を選んでくれた彼女に感謝をしています。

写真提供/加納土さん

映画の中で私が思わず涙してしまったシーンがあります。

それは、沈没ハウスで共に暮らした女性が、八丈島に向かう土さんの背中に向かって、泣きながらカメラを向けていたシーンでした。その後エンディングに流れてきたのは、土さんが敬愛する高校時代の先輩であり、MONO NO AWAREのメンバーである玉置周啓さんが書き下ろした『A・I・A・O・U』という歌でした。

今さらながらアイラブユー、マム

今さらながらアイラブユー、ダッド

そんなことはずっと昔から わかりきってはいたけど言うよ今さらながらアイラブユー、いつものおじさん

勇み足ながらアイラブユー、未来のあなた

そんなことはずっといつまでも 思い続けていく気がするよ(MONO NO AWARE『A・I・A・O・U』より)

©SPACE SHOWER NETWORKS INC.

写真提供/加納土さん

この歌について、著書の中で土さんはこう綴っています。

不思議なタイトルだが、これには意味がある。小さいころは母音では話せない赤ちゃんが徐々に言葉を話せるようになって、「アイアオウ」から「ありがとう」と言えるようになるという意味だ。感謝を伝えるのは恥ずかしいことだが、大人になって言葉が話せるようになったからこそ、映画のエンディングとしてあらためて「ありがとう」を言いたかった。(『沈没家族 子育て無限大』(筑摩書房刊行)より引用)

©️おじゃりやれフィルム

人が人と出会うこと、関わること。そして、その間で生きるということ。それは、人間が生まれた時から等しく持ち得る無限の可能性なのかもしれません。その中で心が温かくなったり、時に息苦しさを覚えたり。そんなことを繰り返して、人生は更新されていく。それは、親と子の関係もまた同じなのかもしれません。

子育て真っ只中の私は、この映画がどうしても観たくて、子どもたちを預けてポレポレ東中野に行きました。この本が早く読みたくて、休日に家を空けたこともありました。だけど、誰かにそのことを責められるんじゃないかと思ってしまう複雑な気持ちもありました。母であるだけで「こうしなくちゃいけない」に縛られて、社会に修行僧のように扱われたり、自ら扱ってしまったり。そんな瞬間が一瞬でもある理由は、私にもまだわかりません。だけど、「沈没家族」という作品はそんな生きづらさに一つの風穴をあけてくれました。

親だからこれをしなきゃいけない、子どもはこうした方がいい、親子はこうあらなければいけない。大人だから、子どもだから、女だから、男だから。そんなカテゴライズを飛び越えたところに、いつだって人と人との関わりはあるのだと。そんな関わりが社会でもっと当たり前になるといい。作品を通じて、幼き日の土さんと今を生きる土さんがそんなことを教えてくれたような気がしています。

INFORMATION

『沈没家族—子育て、無限大。』(筑摩書房より刊行)

著者:加納土

公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480818539/

『沈没家族 劇場版』

2019年4月よりポレポレ東中野にてロードショー 上映期間後は、自主上映や特別上映を各地で開催。

監督・撮影・編集/加納土

音楽:MONO NO AWARE、玉置周啓

公式HP:http://chinbotsu.com

主題歌:『A・I・A・O・U』https://www.youtube.com/watch?v=7H_c71CT1IQ

取材・文/丘田ミイ子 インタビュー写真/山崎ユミ

※本記事に引用されております著書および楽曲の歌詞は、引用許諾を頂き掲載しています。

この連載コラムの新着記事

-

本をまったく読まない小5男子もハマった! 『最強科学まんが もしも桃太郎のおばあさんがマッチョだったら』

2026.01.29

-

「もう“もの”はいらない」と言う両親へ。我が家が考えた、親世代へのお祝い

2026.01.28

-

2025年無印良品週間でプロムジラーが絶対買うもの12選——2025年下半期ベスト20

2026.01.26

-

【無印良品】話題の「香りの付かない柔軟剤」使用レポも!プロムジラー愛用「洗濯機まわり」アイテム5選【2026】

2026.01.25

-

【水晶玉子先生に聞く】2026年はどうなる?今心がけるべきことは?運勢と幸運を呼ぶ秘訣をお届け!【オリエンタル占星術】——2025年下半期ベスト20

2026.01.18

丘田ミイ子 Miiko Okada

ライター

文筆業10年目。6歳と2歳の姉弟を育てる2児の母。滋賀県にて四人姉妹の三女として程よく奔放に育つ。得意ジャンルは演劇・映画・読書。雑誌、WEBでカルチャーにまつわるインタビューやレビューを多数担当、ショートストーリー、エッセイの寄稿も。ライフワークとして、ことばを使った展示(『こゝろは、家なき子』(2015)、『寫眞とことば きみが春をきらいでも』(2020)も不定期開催。目下人生のスローガンは“家庭と自分の両立”。大の銭湯・サウナ好き。