男の子として接していた自分の子どもが「本当は女の子なんだ」と言ってきたら。また、女の子が「自分は男の子だ」と言ってきたとしたら、親はどう接し、どんな言葉をかければいいのでしょう。その答えや指南書になるような映画『リトル・ガール』が公開されます。

『リトル・ガール』の主人公は、フランス北部のエーヌ県に住む7歳のサシャ。生まれた時の性別は男でしたが、2歳を過ぎた頃から「自分は女の子だ」と訴えるようになります。子どものトランスジェンダーはどう生きるのか、本人とその家族、学校を含めた社会がどう対応をするのかをありのままに映したドキュメンタリー映画を手がけたのは、フランスの映画監督セバスチャン・リフシッツ監督です。

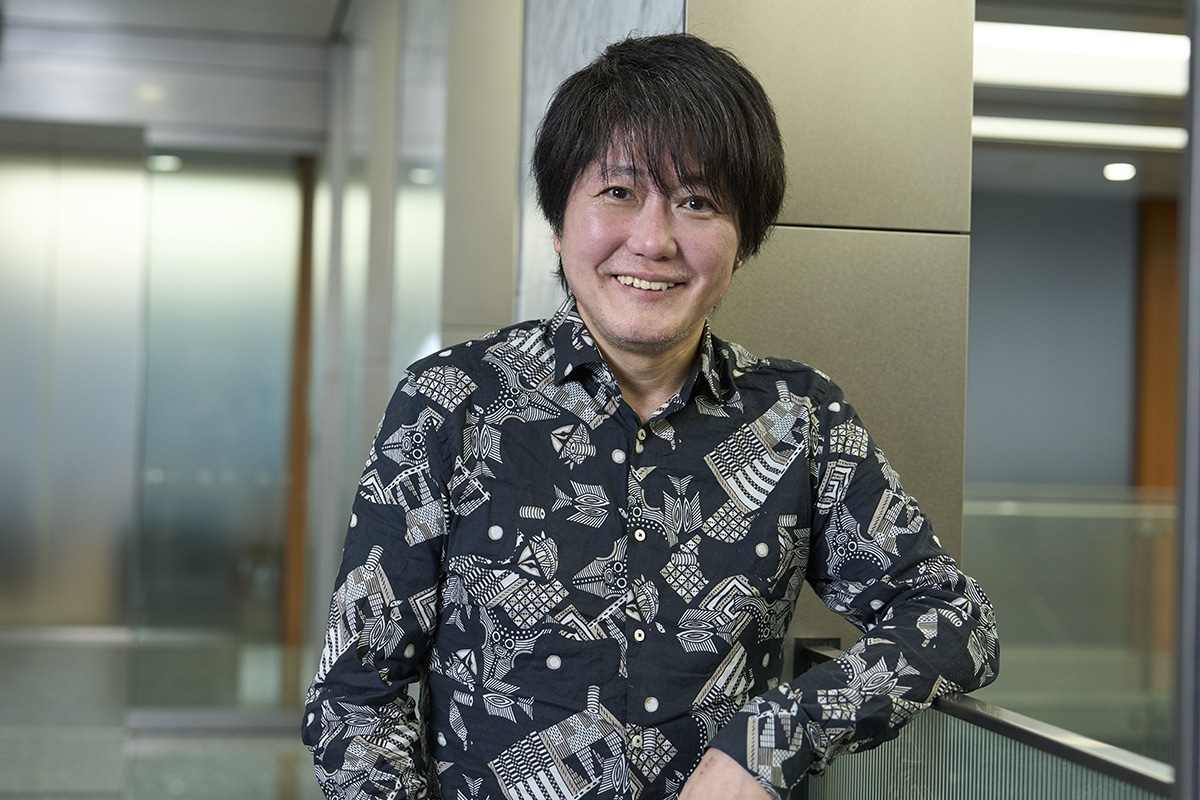

リフシッツ監督は、これまで多くのトランスジェンダーやセクシャリティにまつわる映像作品を手がけ、カンヌ国際映画祭に4回、ベルリン国際映画祭に4回正式出品し、本作は2020年ベルリン国際映画祭で上映され、さまざまな映画賞を受賞しています。監督にオンラインでインタビューを行い、この映画を作ろうと思ったきっかけ、映画の反響、私たちが考えるべき課題について話を聞きました。

社会は伝統的で規則が多い。異なるものを受け入れる受容がない

—これまでトランスジェンダーをテーマにした作品を多く手がけていますが、なぜ子どもにクローズアップした作品を作ろうと思ったか教えてください。

リフシッツ監督「私がやりたかったのは、トランスジェンダーのアイデンティティというものが、一体何なのか視覚化したかったんです。人間の生活の中で、どんな風に現れるのか、問題がどんなふうに生まれるのか、それを見えるようにしたかったんです。私たちの社会は伝統的で、いろいろな規則があり、それに従って生きています。異なるものを受け入れる受容の広さ、土壌がないことが多いのも現実です。これまで大人のトランスジェンダーを描いた映画はあったけれど、子どもを描いたものがなかった。子どものトランスジェンダーがどんな状況にあるか、その様子を語りたかったのです」

—プレスシートには、フランス人のサシャ以外に、カナダ人のトランスジェンダーの子どもの候補がいたとありました。なぜサシャを選んだのでしょうか。

リフシッツ監督「サシャとサシャの家族の物語に対して、私の自国でもあるフランスの社会がどんな反応をするのか、私自身が見たかったんです。学校、バレエスクール、サシャの友人、中心にあるのはサシャと家族で、同心円的に社会が広がって行きます。その社会の中で、それぞれの円がどのようにトランスジェンダーのアイデンティをとらえるのか。その様子を見せたかったからです」

学校は子どもが一番長い時間を過ごす場所。学校と教育者の役割は重大

—映像を拝見して、小学校とバレエスクールがトランスジェンダーへの理解が全く得られていないことに衝撃を受けました。それぞれがどんな対応をするか、ある程度予測はできたのでしょうか。

リフシッツ監督「私も実はとてもびっくりしました。学校とオープンな会話ができ、理解してもらえた上で映画を撮ることができると思って学校に申し込みましたが、学校側は完全に拒否してきました。弁護士から手紙がきて、学校の名前や場所が分かるように撮るなら裁判を起こすと脅迫的な態度でした。

サシャの状況を学校は理解しないし、ましてやサシャの母カリーヌに『子どもをきちんと管理できていない』と言っていました。『母親の権力を使っても、正しい道に行かせるべきだ』と権威的な態度でした。もちろん、サシャが言うことも全く受け付けません。子どもが一番長い時間を過ごしている学校は、自分自身が形成されて行く場所でなくてはいけないはず。決まったモデルを押し付け、子どもに従わせようとするなら、従えない子にとっては自己破壊になってしまう。ひどい状況だと思いました」

●セバスチャン・リフシッツ 1968 年パリ生まれ。美術史を学び、1990 年から現代美術の世界で働き始める。 2000年、初の長編映画『PRESQUE RIEN(原題)』は批評家に絶賛され世界で公開された。初のドキュメンタリー『LA TRAVERSÉE(原題)』はカンヌ国際映画祭(2001 年、監督週間)でプレミア上映、長編フィクション『WILD SIDE(原題)』はベルリン国際映画祭(2004 年、パノラマ部門/テディ賞)で上映。『LES INVISIBLES(原題)』(2012 年カンヌ国際映画祭正式出品)、『BAMBI(原 題)』(2013 年ベルリン国際映画祭パノラマ部門)、『LES VIES DE THÉRÈSE(原 題)』(2016 年カンヌ国際映画祭監督週間)、『思春期 彼女たちの選択』 (2019 年ロカルノ国際映画祭)を作った後、新作ドキュメンタリー『リトル・ガ ール』で再びベルリン国際映画祭へ

—フランスでのトランスジェンダーへの理解は、予想以上に進んでいないことに驚きました。サシャが住んでいたのが地方都市だったこと、都市部との地方で、理解度の違いはあるのでしょうか。

リフシッツ監督「一般化することはできなくて、学校によってはきちんと理解して、子供を受容してくれる学校もあります。それは小学校でも中学校でも同じです。この学校は受容してくれても、道を挟んで隣の学校は完全に拒否する場合もあります。デリケートなテーマではありますが、学校と教育者の役割、責任は重大です。トランスジェンダーのアイデンティティについて無知だと、個人的な価値観や道徳観、信仰によって不寛容になってしまう。それはとても危険です。学校によって、差が大きく出てしまうことも問題です。だから政治レベルで、教育者に対してトランスジェンダーの知識を得られる機会を作ることは、政治の重要な役割だと思います」

自分と違う相手を受け入れる能力、寛容さについて教える映画

—上映当時、フランスはコロナで映画館が封鎖されていたため、TV ARTE(フランスとドイツの共同出資テレビ局)で放送されたそうですが、その年のドキュメンタリーとして最高視聴率を獲得。大変大きな反響があったと聞きましたが、どんな声が多かったのでしょうか。

リフシッツ監督「何百万人の人が観てくれたことに私も驚きました。親や教育現場からは、『非常に感動した』『心を揺さぶられた』と前向きな反応をいただきました。教育者からは『学校の態度がとてもショックだった』、親からは『母親が愛情を注いで、子どものために戦い抜く姿に勇気をもらえた』と讃える人もいました。

話し合いは始まったばかりで、まだまだ脆弱です。ただ、数人の政治家の人は、このテーマの重要性に気づき、グループで話す場を設け、改善はされてきている。実際に動きが出てきたことは良かったと思いますが、さらに具体的な決定がされることを期待しています」

—観た人からの声を聞くことで、改めて気づかされたこと、教えてもらったことはありますか。

リフシッツ監督「この映画は、あるがままの姿を受け入れることを許容する人の共感を得たのだと思うんです。自分を自由にすること、解放することがどういう意味か、また自分とは異なる人を受け入れるために寛容になることを教えてくれる映画だと思います。自分と違う相手を受け入れる能力とはどんなものなのか、そんな基本的な問題を考えさせてくれる映画なのではないかと、見た方からのコメントで感じさせされました」

1年後のサシャの変化。受容されることで行動や表現が変わる

—スクリーンに映し出されるサシャは、撮影当時7歳とは思えないほど物静かで大人びた表情をしていたのが印象的でした。監督は、サシャからどのような印象を受けましたか。

リフシッツ監督「非常に内なる力が強い、自分への理解が深い子だと感じました。撮影の時も、撮影されていることを完全に理解しているんですね。今回撮影のために、友達も誰も入れたことがなかった自分の部屋に私たちを迎え入れてくれました。秘密の部屋だったんです。彼女はベッドに座って動かないので、『いつもと同じように遊んで観みてくれない?』と言うと、『いつもは1人だからできるけど、あなたがいるから同じようにはできません』と言ってきました。私のために真似事や、女優のようなことはしない、人形のように操られることをしないとはっきり言うところに、すごく賢い子だと言うことがはっきり分かりました」

—サシャは撮影の1年後に、ちょっとした変化があったと聞きました。具体的に教えてください。

リフシッツ監督「撮影時は、女の子らしい服やおもちゃ、ゲームなど、女の子らしいサインにとてもこだわっていました。映画が出来上がって1年後、母親から聞いたのですが、そういったものにそれほどこだわらなくなったと聞きました。男の子っぽい服を着たり、男の子っぽい遊びもできるようにもなったそうです。そういう意味では、アイデンティティを素直に表現し少女だと認められたことで、行動が変わったとも言えます。

一般化はできませんが、サシャの場合は拒否されると危険を感じ取って、より強くこだわりを見せていた部分はあるかもしれません。自分自身の深いところを認められ、認知を勝ち取ったことで、そこまで主張する必要性がなくなった。結果、自分らしさを表明しやすくなる。わざわざピンクのスカートや少女の遊びをしなくていいというのが、すごくポジティブなことだと思うんです。自分が何かをやりたいと思ったときに“男の子っぽい”“女の子っぽい”からやめるのであれば、自由ではない。素直に表現できること、それがアイデンティティの形成には重要だと思います」

母親カリーヌがサシャの気持ちを尊重して行動を起こす姿や、サシャが母親を気遣って言葉を選ぶ姿には胸を打たれました。トランスジェンダーをはじめ、多様な性や生き方を受け入れながら生きることは、今の時代に必要不可欠なことです。親として、ひとりの人として、『リトル・ガール』はぜひ観て欲しい1本です。

——————-

『リトル・ガール』

監督:セバスチャン・リフシッツ

出演:サシャ(本人)

11月19日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国ロードショー

© AGAT FILMS & CIE – ARTE France – Final Cut For real – 2020

武田由紀子 Yukiko Takeda

編集者・ライター

1978年、富山県生まれ。出版社や編集プロダクション勤務、WEBメディア運営を経てフリーに。子育て雑誌やブランドカタログの編集・ライティングほか、映画関連のインタビューやコラム執筆などを担当。夫、10歳娘&7歳息子の4人暮らし。