“夫婦関係はどんどんリニューアルしていかないと” 『冬時間のパリ』オリヴィエ・アサイヤス監督が語る

-

折田千鶴子

2019.12.20

今冬は恋愛映画が豊作!

今冬は、なぜか恋愛映画が多い気がします。しかも面白い作品ぞろいで、さすがアムールの国おフランスからやって来た3本は特におススメです! 既に公開中の『シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢』は、恋愛映画と言い切るには少し無理があるかもしれませんが、夫婦関係がすっごくステキなんです! こんな妻を目指したい、なんて思ってしまいました。シュヴァルという不器用な男の人生の、心に染み入るような物語を堪能していただきたい逸品です。

次にタイトルもそのものズバリ『パリの恋人たち』は、麗しのルイ・ガレル君(巨匠フィリップ・ガレルの息子)が監督・主演をしていて、これまた“本当に恋やら愛やらが好きよねぇ”と感心してしまう、愛すべきダメ男の恋愛“彷徨”映画。ジョニデの娘リリー=ローズ・デップと共にヒロインを務めるのは、レティシア・カスタさん。なんと上で挙げたシュヴァルの妻役も、カスタさんが演じているという売れっ子ぶり!! どちらもドンと強く、ダメ男を受け止める度量の大きさのある、すごい素敵な女性像です。こんな風になりたいな、とフ~ッと溜息。

そしてトリを務めるのが、本題となる『冬時間のパリ』です。

『冬時間のパリ』

監督・脚本:オリヴィエ・アサイヤス

出演:ジュリエット・ビノシュ、ギョーム・カネ、ヴァンサン・マケーニュ、クリスタ・テレ、パスカル・グレゴリー

2018年 / フランス / フランス語 / 107分 /配給:トランスフォーマー

12月20日(金) Bunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー

©CG CINEMA / ARTE FRANCE CINEMA / VORTEX SUTRA / PLAYTIME

電子書籍ブームが押し寄せる出版界で、敏腕編集者のアラン(ギョーム・カネ)は、友人の作家レオナール(ヴァンサン・マケーニョ)から新作出版の相談を受ける。不倫をテーマにした私小説じみた内容を、アランは正直あまり買ってはいないが、女優の妻セレナ(ジュリエット・ビノシュ)は彼の意見とは正反対。実はセレナはレオナールと気の合う友達のような不倫関係にあり、アランの方も若いデジタル担当者と不倫をしている。度重なるレオナールの浮気を渋々黙認している妻で政治家秘書のヴァレリーだったが、当の政治家が性的スキャンダルを起こし、4人ともにいろんな決断を迫られる――。

最初は恋愛コメディにするつもりはなかった

2組の夫婦のもつれた愛情の糸はどうなっていくのでしょうか……。ある意味、カリカリと他人の不倫を責め立てるより、これくらい大らかに恋愛を謳歌しちゃった方が、何倍も人生が楽しく豊かになるんだろうなぁ、、、なんて唸りたくなる大人の映画です。もちろん不倫は良くないことではありますが。

さて、監督のオリヴィエ・アサイヤス監督が来日しました!

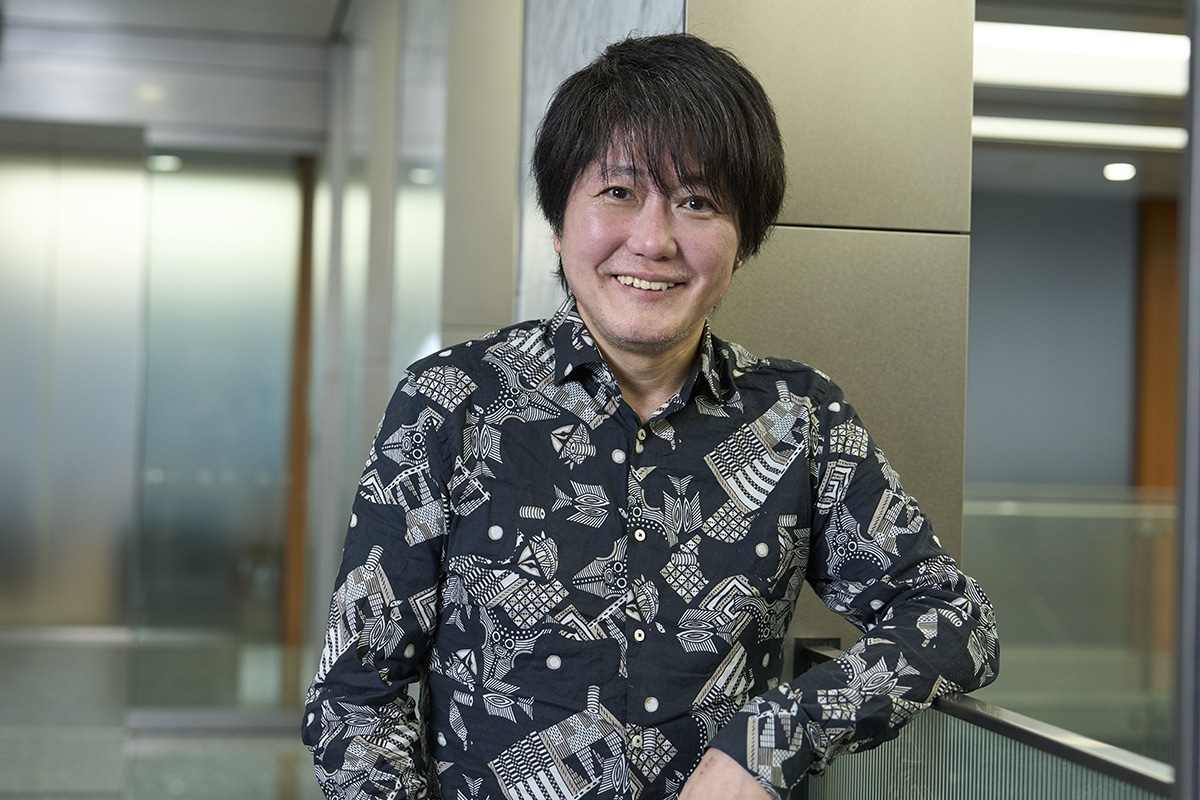

オリヴィエ・アサイヤス監督

1955年1月25日、パリ生まれ。画家・グラフィックデザイナーを経て、映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」の編集者として活躍。1980年頃より短編映画を製作し始める。長編初監督作『無秩序』(86)がヴェネツィア国際映画祭で国際批評家週間賞を受賞し、一躍、脚光を浴びる。『夏時間の庭』(08)はニューヨークタイムズ紙による“21世紀の映画暫定ベスト25”に選出。他の代表作に『冬の子供』(89)、『パリ・セヴェイユ』(91)、『イルマ・ヴェップ』(96)、『感傷的な運命』(00)、『アクトレス 女たちの舞台』(14)、『パーソナル・ショッパー』(16)ほか

写真:齊藤晴香

オリヴィエ・アサイヤス監督と言うと<女性映画の名手>というイメージを持っていた私ですが、よくよくフィルモグラフィーを見てみると、本当に1作1作違った世界観を作り出していく監督とも言えそうです。前作『パーソナル・ショッパー』にしても、女性映画でもありつつ、超常現象が差し込まれたり、パッとジャンル分けが出来るような作品ではないことも多くて。実に多才な監督ですね!

――監督にとっては、久々の恋愛映画だと思いますが、大人が楽しめる恋模様がとても楽しかったです。

「僕自身、いろんな方向に出向いて作品を作っているので(笑)、遡ると『8月の終わり、9月の初め』(99)以来になるかな。ただ本作は最初、明確なアイディアがあって書き進めたわけでもなかったし、こんな風なコメディにするつもりもなかったんだ。何か社会の変化について考察するような映画にしようかな、と思っていたんです。今のデジタル社会において、人間がどういう風にそれに反応しているかに興味があって。出版界を舞台にしたのも、そもそも文学というのは、人間が社会の変化に対応するさまを描き出し、築かれてきた世界だから。今回は、そこからスタートしました」

夫婦関係は常にリニューアルしていく必要がある

フランス映画を観ていると、とにかく大人たちが互いによく喋り合う、お喋りというより議論みたいに意見を言い合う姿をよく目撃しませんか!? 実は、そんな関係というか状況に、ちょっと憧れている私……。私たち日本人のおしゃべりとは、論の交わし方がなんか違うんですよね。

本作も、恋について、人生について、もちろんデジタル化についてなど、色んなテーマで大人たちが喧々諤々大いに語り合う、その会話劇がとっても面白いのです。監督も、「“対話が生むもの”が、この映画の唯一の原動力です」と語っています。

――何度か中断し、非常に苦労をされて脚本を書き上げたそうですが、こと恋愛に物語が展開していくと、筆が乗って来た、というような感じになりませんでしたか?

「僕の場合、物語が面前に降りて来るような感じで筆が進むことがありますが、と言っても本作においては、最初の目的は忘れませんでしたよ! 感情的な部分を書き始めたからと言って、社会の変化に対する考察をなおざりにしたわけではありません。それに対して人間の心がどういう風に動いていくのか、2つを切り離せないものとして書いていきました」

――勝手なイメージで恐縮ですが、恋に落ちたらフランス人はどこまでも恋愛に突っ走る、と思っていました。何よりも新しい恋を優先するというか。でも登場する彼らは、壊れかけた夫婦関係の価値を見直そうとします。すぐに別れず、いい関係に戻れないかと模索しようとする姿勢に少々驚きました。

「僕は全くもってフランスにおける代表的な人物を描き出そうとは思っていないし、あくまでも個性のある登場人物5人の個の物語ですが、僕自身の考えとして“夫婦関係を継続させていくのは決して簡単ではない”ということを念頭に置いて作った映画です」

「それはフランスだけではなく、世界中に共通していると思います。夫婦という形態を継続させていくには、時の経過を踏まえて、常に夫も妻もそれぞれ何か新しいものを生み出していく必要があるのではないか、と感じています。夫婦の調和を保つためには、時間に対抗し、感情的にリニューアルしていく必要があるんです」

「もし“家庭”という形を選択したのなら、結婚が永遠に続く既得権のようなものではなく、非常にか弱く脆弱な関係性でもある、ということを認識すべきだと思うんです。読者の皆さんにも、その関係性に栄養を与えながら、大切に育てて行って欲しいと思いますね」

こちらはジュリエット・ビノシュ扮するセレナと、不倫相手の作家レオナール。不倫とは思えぬオープンなデート。もっとも気の合う友人でもあるわけですから、2人で歩いていても不思議な感じがしないというのもミソですよね! レオナールを演じるヴァンサン・マケーニュは、見た目イケメンでないのに、なぜか惹かれるというのが何となく分かるような、いつも絶妙な魅力を醸してくれる人気俳優です!

――ジュリエット・ビノシュ扮するセレナのファッションも目を引きます。この作品でファッションにおいて監督が目指したものや目的、ポイントはどんなものでしたか。

「実は僕の映画では、役者に自由に衣装を選ばせているんです。もちろん最低限“こういうイメージなんだけど”ということは伝えますが、役者が自分の人物像を作り出す、その助けになるような形で衣装を選んでいってもらえればいいな、と思っているし、それもとても大切なことだと思っています。衣装係と共に役者が考えていくよう、そこは完全に自由な裁量を与えていますが、唯一、今回のファッションでは、セレナのトップ帽だけは僕自身のこだわりです。セレナにトップ帽をかぶらせてくれ、と指示を出しました。なぜトップ帽か!? そう聞かれると難しいんだけれど(笑)、彼女のそのシルエットに興味があったんだよね、シルエットがセレナっぽいというか」

デジタル化を恐れる必要はないよ!

――編集者のアランはデジタル書籍の流れについていこうと必死ですが、レオナールはそんな流れは我関せずという風に変わらず好きに小説を書いている、という風に見えます。

「確かに小説世界には、デジタル化なんて関係しませんよね。作家にとっては世界でデジタル化が起こっていようがいまいが、小説は書き続けられている。でも、デジタル化のメリットは小説家だって享受しているわけです。リサーチも簡単になっただろうし、情報を集めることも容易になった。恩恵こそあれ、デメリットは全くないと思いますよ」

――個人的には、デジタル化の波に乗り遅れたらどうしようと恐れを感じることもありますが……。

「え、ナゼ!? まったく僕には分からないな。だって世界中の誰もが、新しいコミュニケーションツールであるデジタル化に影響を受けている。そのお陰で、知識や情報にアクセスする方法も開放的になったわけだし、科学分野では体の探求やDNAが詳しく解明され、知り得なかった歴史も仰天の事実が明らかになったりもしている。銀行のシステム、気候システムもしかり。デジタル化を怖がる必要は全くないよ!インターネットはまだ少しミステリアスな部分が残っているけれど、利点の方がはるかに大きいのは疑いようがないよ」

――とはいえ本作は、デジタルではなく16㎜フィルムで撮られています。

「映画製作においてデジタルかフィルムかと聞かれたら、圧倒的に僕はフィルム派なんだ。素材そのものが好きだから。『冬時間のパリ』の後に撮った最新作はデジタルで撮ったけど、これまでの作品はすべてフィルムで撮ってきました。やっぱりフィルムの方がクオリティが高いし、可能性の幅がとても広いんだよね。特に今回は、デジタル化の話を描いているので、それをデジタルではなく、フィルムでデジタル化の映画を撮る方が面白いような気がしたんだ。その距離感に興味があって」

――全作フィルムで撮られてきたのは驚きです。デジタルの方がすべての作業が容易ですよね!? フィルムは高くつく、とよく聞きます。

「デジタルの方が簡単だとは僕は思わない。デジタルの方が光源が小さくても撮れる、という利点はあるけど。自然光の中で撮る場合、フィルムで撮れる時間よりプラス数時間はデジタルだと多く撮れる(撮影時間を長くとれる)。僕の場合、フィルムは撮影だけで、編集に関しては86年頃からすべてデジタルで行っているんだけど」

「僕がデビューした頃の映画作りと今のそれとは、技術的には完璧に変わったと思う。でも同時に、映画とは、僕自身が物語を語る作者であり、生身の役者が必要であり、出来た映画は映画館で掛かるという、普遍的かつ恒常的なものがあるけどね」

ともに不倫をしているアランとセレナ夫婦は、どんな選択をするのでしょうか。若いデジタル担当の部下との恋路の末路も“なるほどな、だよね”的な納得とともにクスリと笑ってしまうエピソードになっています! 夫のアランを演じるのは、ギョム・カネ。自身も監督をする知的な人気俳優で、私生活では良きパートナーで女優のマリオン・コティヤールとの間に子供がいます。

う~ん、知的過ぎて、お話がちょっと難しい方向に流れてしまいがちでしたが(笑)、さすがフランス人、とてもお洒落~な監督でした。カラフルなマフラーを撮影時は監督の意思で外してしまったのですが、それをしていた方が可愛かったのにな……とちょっぴり残念!

さて、浮気というか不倫をしていた2組の夫婦が、どんな結末を迎えるのか。そこも、さすがフランス!と唸りたくなる大人な味で、すこぶるいい感じです!

そういえば、最近ジュリエット・ビノシュが、さらに存在感を高めています。今年19年には『ハイ・ライフ』、是枝裕和監督の『真実』も公開されました。来年も1月に主演作『私の知らないわたしの素顔』が公開に。熟女となった今も、本当に素敵な女優さん!! むしろ、10代のような可憐さから老婆のような表情まで、本当に底抜けに幅を広げた感があって、スゴイ。本作はそんな中、とっても楽しんで軽やかに演じていて、改めてビノシュの魅力を再確認できる作品でもあります。

ぜひ、劇場で夫婦に必要な栄養分を、まず本作からいただいちゃってください。

折田千鶴子 Chizuko Orita

映画ライター/映画評論家

LEE本誌でCULTURE NAVIの映画コーナー、人物インタビューを担当。Webでは「カルチャーナビアネックス」としてディープな映画人へのインタビューや対談、おススメ偏愛映画を発信中。他に雑誌、週刊誌、新聞、映画パンフレット、映画サイトなどで、作品レビューやインタビュー記事も執筆。夫、能天気な双子の息子たち(’08年生まれ)、2匹の黒猫(兄妹)と暮らす。